Меню сайта

Классы техники

облако тегов

Приветствую Вас, Гость

Помощь проекту

Яндекс кошелек 41001459866436

Web Money R393469303289

Поиск статей

Друзья сайта

время жизни сайта

| Главная » Статьи » Германия » Бронетехника Второй Мировой войны |

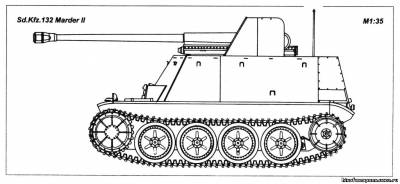

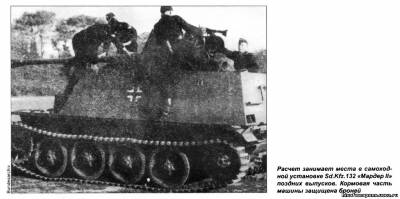

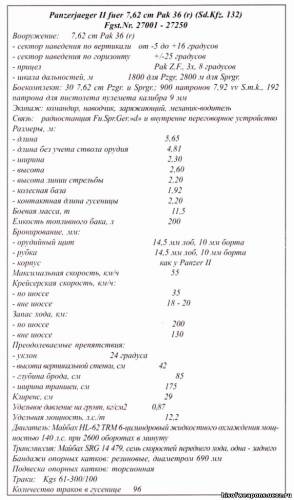

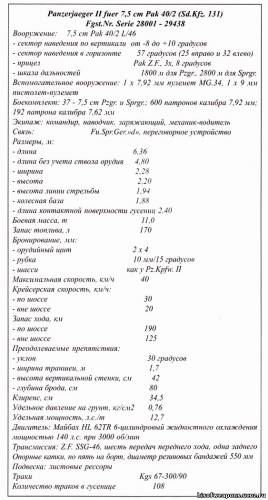

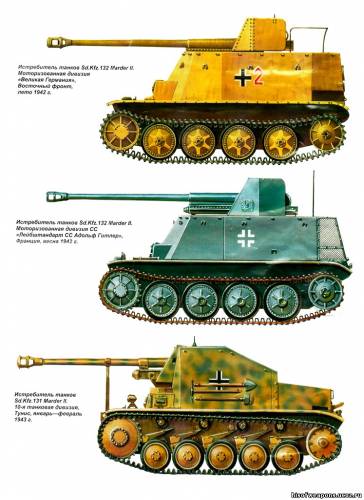

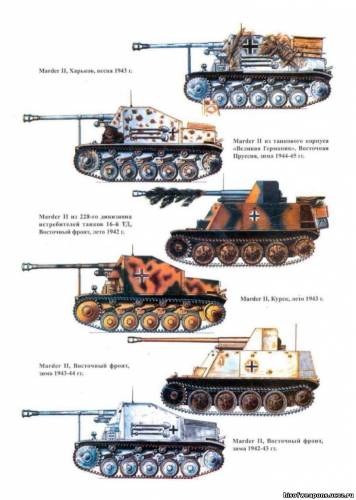

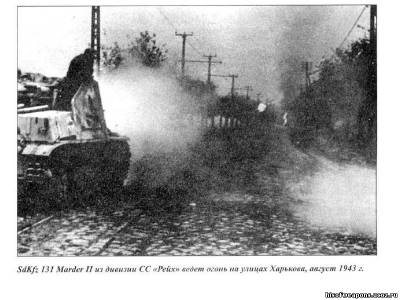

Marder II

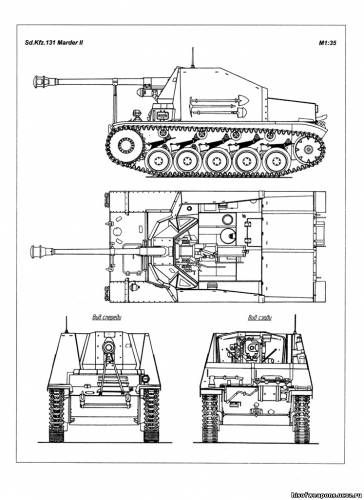

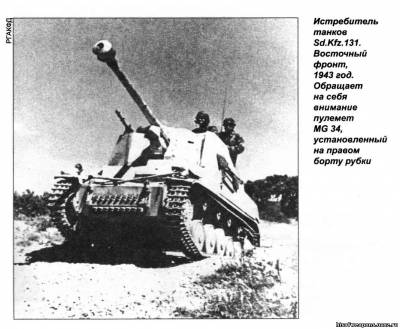

Истребитель танков Marder II Самоходные истребители танков Marder II выпускались на базе шасси устаревших легких танков Pz.Kpfw.II Sd.Kfz.121. Установка 7,62 cm Pak 36(r) Fgst auf Pz.Kpfw.II - Sd.Kfz.132 «Marder II» выпускали на базе шасси танков Pz.Kpfw.II Sd.Kfz.121 Ausf. D-E, а установки 7,5 cm Pak 40/2 Fgst auf Pz.Kpfw.II - Sd.Kfz.131 выпускали на базе танков Pz.Kpfw.II Ausf F, а также Ausf с, А, В и С.Установки Marder II (Marder - в пер. с нем. Куница - прим. атвора) составляли основную часть парка частей самоходной артиллерии в 1942-43 г.г. и оставались на вооружении вермахта до конца войны. Машины Marder II были основой дивизионов истребителей танков (Panzerjäger Abteilung) на Восточном и Западном фронтах, в Северной Африке и в Италии. Появление моторизованных частей истребителей танков стало логическим продолжением развития тактики использования этих частей. Истребители танков должны были не только успешно бороться с бронетехникой противника на ближних и дальних дистанциях, но и при необходимости перейти в наступление, не отставая от своих танков. В случае контратаки противника, самоходные истребители танков могли быстро перейти к обороне.  В случае буксируемой артиллерии такая тактика была практически невозможной, поскольку буксируемая артиллерия значительно уступала в мобильности танкам. Большинство противотанковых пушек было потеряно по той причине, что в разгар боя их не удалось взять на буксир и отвести назад, поскольку тягач или лошади обычно находились в отдалении от передовой. Самоходная артиллерия была лишена этого недостатка и могла свободно менять огневую позицию. В случае буксируемой артиллерии такая тактика была практически невозможной, поскольку буксируемая артиллерия значительно уступала в мобильности танкам. Большинство противотанковых пушек было потеряно по той причине, что в разгар боя их не удалось взять на буксир и отвести назад, поскольку тягач или лошади обычно находились в отдалении от передовой. Самоходная артиллерия была лишена этого недостатка и могла свободно менять огневую позицию.История создания К осени 1941 года стало ясно, что многочисленные легкие танки Pz.Kpfw.II и Pz.Kpfw.38 (t) практически потеряли боевую ценность, поскольку не обладали достаточно мощной броней и вооружением. В результате в руках немцев оказалось большое количество сравнительно новых танковых шасси, которые вскоре использовали для выпуска самоходных орудий. В первые месяцы войны Красная Армия потеряла большое количество 76,2-мм пушек Ф-22 и УВС. Вскоре выяснилось, что единственными орудиями, способными эффективно бороться с советскими танками, были советские же пушки Ф-22 и УВС. В июне 1942 года немцы организовали выпуск своих пушек 7,5 cm Pak 40 калибра 75 мм, однако первое время пушек этого типа остро не хватало. Советские 76,2-мм пушки прошли переделку на заводах Rheinmetall-Borsig, после чего получили обозначение Pak 36(r).  Пушки приспособили для стрельбы немецкими боеприпасами несколько увеличенного калибра (с 74,85 мм до 76,10 мм). Артиллеристы получили указание обращать внимание на маркировку боеприпасов, поскольку внешне 75 и 76,2-мм выстрелы почти не отличались друг от друга. Если 75-мм боеприпасами еще можно было стрелять из 76,2-мм пушек, то 76,2-мм боеприпасы никак не подходили к 75-мм орудиям и могли просто разорваться в стволе. Выстрелы обоих типов выпускались в одинаковых гильзах - 6340sf. Выпускались два типа бронебойных снарядов. Пушки приспособили для стрельбы немецкими боеприпасами несколько увеличенного калибра (с 74,85 мм до 76,10 мм). Артиллеристы получили указание обращать внимание на маркировку боеприпасов, поскольку внешне 75 и 76,2-мм выстрелы почти не отличались друг от друга. Если 75-мм боеприпасами еще можно было стрелять из 76,2-мм пушек, то 76,2-мм боеприпасы никак не подходили к 75-мм орудиям и могли просто разорваться в стволе. Выстрелы обоих типов выпускались в одинаковых гильзах - 6340sf. Выпускались два типа бронебойных снарядов.Пушка Ф-22 представляла собой исключительно удачную артсистему и отличалась хорошей меткостью огня. Начальная скорость снаряда достигала 920 м/с. Таким образом скорость значительно превышала скорость звука, в результате чего часто наблюдался любопытный эффект: удар снаряда о броню слышался раньше грохота выстрела. Поэтому немецкие пехотинцы в шутку называли Pak 36(r) не иначе как Ratsch-Bum («трах-бах»). Пушки Pak 36(r) и Pak 40 могли пробить лобовую броню советских танков с расстояния 1000 м. 22 июня 1941 года гитлеровцы напали на Советский Союз, а уже в последних числах июня 1941 года в документе AHA/AgK/1NG сообщалось о большом числе трофейных пушек калибра 76,2 мм. 14 августа 1941 года фирма Alkett получила заказ на переделку советских пушек Pak 36(r) и установку их на тягачи Zugkraftwagen 5 ton - Sd.Kfz.6. Эти машины в последствии использовались в Северной Африке и получили известность как истребители танков типа «Diana».  Одновременно предпринимались попытки установить пушку Pak 36(r) на шасси 8-тонного тягача (проект «Artemis»), однако эта машина не пошла в серию. Одновременно предпринимались попытки установить пушку Pak 36(r) на шасси 8-тонного тягача (проект «Artemis»), однако эта машина не пошла в серию.Программа переделки танков Pz.Kpfw.II в самоходные истребители танков шла без препятствий, поскольку переделке подвергались поврежденные машины, а также еще выпускавшиеся шасси Pz.Kpfw.II Ausf.F - Sd.Kfz.121. Выпуск шасси был организован на польском заводе FAMO-Ursus, располагавшем значительными производственными мощностями. 20 декабря 1941 года фирма Alkett получила намеченные к переделке шасси LaS 138 - Pz.Kpfw.II Ausf.D/E, обозначенных как PzSfl 1 fuer 7,62cm Pak 36(r). 22 декабря 1941 года фирма ВММ (ЧКД) получила заказ на аналогичную переделку шасси танков THNP - Pz.Kpfw.38(t), обозначенных как Pz.Sfl 2 fuer 7,62 cm Pak 36(r). В ходе совещания Гитлера с новым министром вооружений Альбертом Шпеером, состоявшейся 6-7 мая 1942 года, Гитлер приказал прекратить выпуск легких танков Pz.Kpfw.II и Pz.Kpfw.38(t), поскольку оба типа танков уже не соответствовали современным требованиям, а использовать их для разведки также не представлялось возможным из-за небольшой скорости. Гитлер также приказал, чтобы производственный потенциал заводов ВММ и FAMO переориентировать на выпуск самоходных установок. Наконец, Гитлер приказал кроме пушек Pak 36(r) устанавливать на самоходки пушки РаK 40. В этой ситуации появилась возможность использовать высвободившиеся лафеты 75-мм пушек для установки на них французских 75-мм пушек Schneider образца 1897 года. Данная гибридная артсистема получила название Pak 97/38. 13 мая 1942 года Шпеер проинформировал Гитлера о том, что пробный монтаж пушки Pak 40 на шасси танка Pz.Kpfw.II дал многообещающий результат.  В результате фюрер приказал продолжить выпуск шасси LaS 100 - Pz.Kpfw.II с тем, чтобы выпускать на их базе самоходные орудия. Кроме того, немецкая промышленность получила приказ наладить массовый выпуск противотанковых пушек калибра 75 и 50 мм (Pak 40 и Pak 38, соответственно). Гитлер требовал, чтобы к октябрю 1942 года ежемесячный выпуск противотанковых пушек составлял 500 штук, вместо 300 штук, выпускавшихся весной. После баллистических испытаний пушки РаK 40 Гитлер приказал начать работу над новой 75-мм противотанковой пушкой Pak 41 с коническим стволом. 18 мая 1942 года Альберт Шпеер издал распоряжение 6772/42, предписывающее начать монтаж пушек Pak 40 на шасси Pz.Kpfw.38(t) и Pz.Kpfw.II, которые уже проходили испытания, но с пушкой Pak 38 калибра 50 мм. В результате фюрер приказал продолжить выпуск шасси LaS 100 - Pz.Kpfw.II с тем, чтобы выпускать на их базе самоходные орудия. Кроме того, немецкая промышленность получила приказ наладить массовый выпуск противотанковых пушек калибра 75 и 50 мм (Pak 40 и Pak 38, соответственно). Гитлер требовал, чтобы к октябрю 1942 года ежемесячный выпуск противотанковых пушек составлял 500 штук, вместо 300 штук, выпускавшихся весной. После баллистических испытаний пушки РаK 40 Гитлер приказал начать работу над новой 75-мм противотанковой пушкой Pak 41 с коническим стволом. 18 мая 1942 года Альберт Шпеер издал распоряжение 6772/42, предписывающее начать монтаж пушек Pak 40 на шасси Pz.Kpfw.38(t) и Pz.Kpfw.II, которые уже проходили испытания, но с пушкой Pak 38 калибра 50 мм.План развития вооружений сухопутных войск от 1 июля 1942 года предусматривал выпуск самоходных истребителей танков под безусловным приоритетом «Fuehrer Befehl»("Фюрер приказал" - приблизительный перевод с нем. - прим. ред.), поэтому сроки и объемы работы следовало соблюсти в точности любой ценой. Первоначально установка на базе шасси Pz.Kpfw.II получила обозначение 7,5 cm Pak 40/2 auf Sfl II (7,62 cm Pak 36(r) auf Sfl II), а потом обозначение сменили на 7,5 cm Pak 40/2 Fahrgestell auf Pz.Kpfw.II (Sfl) - Sd.Kfz.131(7,62 cm Pak 36(r) Fahrgestell auf Pz.Kpfw.II (Sfl) - Sd.Kfz.132). 27 февраля 1944 года Гитлер приказал (снова с приоритетом «Fuehrer Befehl») присвоить установкам название «Marder II». 7,5 cm Pak 40/2 Fgst auf Pz.Kpfw.II (Sd.Kfz.131) «Marder II» На основании упоминавшегося выше распоряжения 6772/18 от 18 мая 1942 года Waffen Pruehfung 6 Министерства вооружений (Waffenamt) выдал заказ фирме Alkett(Берлин-Шпандау) на постройку прототипа самоходной установки на базе шасси Pz.Kpfw.II, вооруженной 75-мм противотанковой пушкой Pak 40. Кроме того, берлинское предприятие получило предписание вести дальнейшее техническое совершенствование конструкции самоходной установки. Серийный выпуск машин наладили на прежних заводах, выпускавших танки Pz.Kpfw.II - Fahrzeug und Motorenwerke GmbH (FAMO) в Бреслау (Вроцлав) и FAMO-Warschau в Чеховицах (в районе Варшавы).  Первоначально планировалось 50% выпускаемых танков достраивать как самоходные установки, оснащенные пушками калибра 75 мм. Однако уже в конце июня 1942 года долю самоходок увеличили до 75% от общего числа шасси. Одновременно с этим заводы FAMO получили приказ готовится к полному сворачиванию выпуска танков и переходу на выпуск самоходных установок, что и произошло в январе 1943 года. Первоначально планировалось 50% выпускаемых танков достраивать как самоходные установки, оснащенные пушками калибра 75 мм. Однако уже в конце июня 1942 года долю самоходок увеличили до 75% от общего числа шасси. Одновременно с этим заводы FAMO получили приказ готовится к полному сворачиванию выпуска танков и переходу на выпуск самоходных установок, что и произошло в январе 1943 года.Самоходные установки «Marder II» получали подвеску, ходовую часть и корпус танка Pz.Kpfw.II Sd.Kfz.121 Ausf.F, выпускавшегося заводами FAMO с марта 1941 по декабрь 1942 года. Подвеска Sd.Kfz.131 состояла из десяти опорных катков (550x98-455) с резиновыми бандажами. Каждый каток независимо подвешивался на качающемся маятнике. Каждый маятник соединялся с отдельной листовой рессорой, конец которой опирался на подвижный ролик. Первый, второй и пятый каток дополнительно амортизировался пружинной рессорой. Ведущее колесо диаметром 755 мм располагалось спереди, а направляющее колесо диаметром 650 мм с механизмом натяжения гусеницы - сзади. Гусеничные траки отливали из марганцевой стали. Гусеницы двугребневые, одношкворневые, шириной 300 мм, опорная длина гусеницы 2400 мм, база 1880 мм, шаг 91 мм. Каждая гусеница состояла из 108 траков. Масса гусеницы составляла 400 кг, удельное давление на грунт 0,75 кг/см2. Корпус - сварной из стальных гетерогенных бронеплит. Лобовая бронеплита корпуса была шириной 35 мм, борта и корма - 15 мм, днище - 10 мм.  Боевое отделение отгораживалось от двигательного отделения противопожарной переборкой. Ведущий вал проходил через боевое отделение к коробке передач, расположенной в передней части корпуса. Боевое отделение отгораживалось от двигательного отделения противопожарной переборкой. Ведущий вал проходил через боевое отделение к коробке передач, расположенной в передней части корпуса.Боевое отделение полуоткрытого типа, защищалось броней только спереди и с боков.Сложной формы броневой щит орудия выполнялся двухслойным, по типу щита полевой противотанковой пушки. Толщина бронелистов щита равнялась 4 мм и 8 мм. Толщина боковых бронелистов составляла 10 мм. Броня маски пушки была толщиной 4-8 мм. Крыша двигательного отделения прикрывал лист брони толщиной 5 мм. Установка Sd.Kfz.131 приводилась в движение рядным шестицилиндровым карбюраторным двигателем жидкостного охлаждения Maybach HL 62 TRM мощностью 140 л.с. при 2600 об./мин. На некоторых машинах стоял двигатель Maybach HL 62 TR. Коробка переключения передач - семискоростная, типа Zahradfabrik ZF SSGT 46 Aphon - располагалась в передней части корпуса. В топливную систему двигателя входили два бензобака емкостью 102 л и 68 л. Трансмиссия состояла из карданной передачи, двухдискового главного фрикциона сухого трения, коробки передач, одноступенчатых планетарных механизмов поворота и бортовых передач. Вооружение машины состояло из противотанковой пушки 7,5 cm Pak 40/2 калибра 75 мм. Это была стандартная пушка, приспособленная к монтажу на танковом шасси. Пушка с верхней части лафета крепилась к специально разработанному фирмой Rheinmetall-Borsig нижней части лафета. Нижняя часть лафета крепилась болтами к верхней бронеплите корпуса. Механизм горизонтальной наводки входил в состав нижней части лафета. Первоначально установку оснащали упором ствола, расположенным в передней части корпуса, фиксировавшим ствол во время езды. Сзади пушка фиксировалась креплениями к люльке ствола.  Возимый боекомплект - 37 выстрелов - располагался в трех металлических стеллажах на 24, 7 и 6 штук в кормовой части боевого отделения(первое время клепанных, а затем - сварных). Стеллажи крепились к надмоторной бронеплите. Сектор обстрела пушки составлял 32° влево и 25° вправо. Угол возвышения: +10°, склонения: -8°. Прицел однообъективный Zeiss ZF 3x8. Дополнительное вооружение состояло из пулемета MG-34 или MG-42 калибра 7,92 мм, пистолетов-пулеметов МР-38 и МР-40 калибра 9,0 мм и пистолетов. Боекомплект пулемета — 600 патронов. Возимый боекомплект - 37 выстрелов - располагался в трех металлических стеллажах на 24, 7 и 6 штук в кормовой части боевого отделения(первое время клепанных, а затем - сварных). Стеллажи крепились к надмоторной бронеплите. Сектор обстрела пушки составлял 32° влево и 25° вправо. Угол возвышения: +10°, склонения: -8°. Прицел однообъективный Zeiss ZF 3x8. Дополнительное вооружение состояло из пулемета MG-34 или MG-42 калибра 7,92 мм, пистолетов-пулеметов МР-38 и МР-40 калибра 9,0 мм и пистолетов. Боекомплект пулемета — 600 патронов.Пост управления располагался в передней части корпуса и не отличался от поста управления танков Pz.Kpfw.II Ausf. с, A-С, F. Первое время рядом с механиком-водителем размещалось место радиста, но затем обслуживание радиостанции вменили в обязанности заряжающего. Место командира машины находилось слева от пушки, а место заряжающего - справа. Сверху над боевым отделением можно было растягивать брезентовый тент. Электрооборудование работало от бортовой сети напряжением 12 В. Радиостанция FuG Spr «d». Установки оснащались системой внутренней связи. Боевая масса машины 11000 кг, экипаж три человека: механик-водитель, командир-наводчик и радист-заряжающий. Двигатель, трансмиссия и ходовая часть позволяли 11-тонной боевой машине развивать максимальную скорость по шоссе до 40 км/ч, по пересеченной местности — до 20 км/ч. Запас хода составлял соответственно 190 км и 125 км. С июля 1942 года до июня 1943 года предприятия FAMO построили 531 машину Sd.Kfz.131 (номера шасси 28001-29550). Фирмы Daimler-Benz и MAN в период с июля 1943 года до марта 1944 года переделали в самоходки еще 75 танков разных серий. 5 cm Pak 38 Fgst auf Pz.Kpfw.II (Sd.Kfz.131) «Marder II» В 1944 году на базе танков Pz.Kpfw.II выпустили серию 30-50 машин, оснащенных пушкой 5 cm Pak 38 L/60 калибра 50 мм. Машины отличались формой маски пушки и бортов. Вооруженные 50-мм пушкой самоходки использовались главным образом на Западном фронте. 7,62 cm Pak 36(r) Fgst auf Pz.Kpfw.II (Sd.Kfz.132) «Marder II» 20 декабря 1941 года Министерство вооружений получило приказ разработать самоходный истребитель танков на базе шасси легких танков Pz.Kpfw.II Sd.Kfz.121 Ausf.D/E и Pz.Kpfw.38(t). Прототип машины построила фирма Alkett. Самоходная установка на базе Pz.Kpfw.II Ausf.D/E получила название Panzerselbstfahrlafette I. Позже название машины неоднократно менялось.  Причины смены неизвестны, скорее всего это делалось по соображениям секретности. 27 февраля 1944 года Гитлер приказал присвоить машинам обоего типа (Sd.Kfz.131 и Sd.Kfz.132) название «Marder II». Причины смены неизвестны, скорее всего это делалось по соображениям секретности. 27 февраля 1944 года Гитлер приказал присвоить машинам обоего типа (Sd.Kfz.131 и Sd.Kfz.132) название «Marder II».Переделку шасси проводили на фирме Alkett (Altmaerkisclie Kettenfabrik GmbH) в Берлине-Борзигвальде. Фирма также проводила совершенствование конструкции машины. Для выпуска истребителей танков использовались главным образом шасси Pz.Kpfw.II Ausf.D/E. выпускавшихся фирмами MAN и Daimler-Benz с мая 1938 по август 1939 года. Танки данной модификации имели подвеску типа Christie, состоявшую из семи обрезиненных опорных катков большого диаметра. Каждая пара колес через маятник подвешивалась на торсионе. (Здесь будет уместно упомянуть, что немцы впервые применили торсионную подвеску именно на танках этого типа. В дальнейшем торсионная подвеска получила широкое распространение в конструкции немецких танков.) В передней части корпуса находились два ведущих колеса, а направляющие колеса с механизмом натяжения гусениц находились сзади. Использовались гусеницы одногребневые, литые из марганцевой стали. Корпус сваривали из гетерогенных бронеплит. Лобовая броня толщиной 30 мм, бортовая и кормовая - 14,5 мм. Днище корпуса толщиной 5 мм. Между боевым и двигательным отделениями находилась противопожарная переборка. Ведущий вал шел от двигателя через боевое отделение к коробке передач, расположенной в передней части корпуса. К корпусу приваривали бронеплиты, защищающие боевое отделение и пушку. Анализ фотоматериалов позволяет заключить, что верхнюю бронеплиту при переделке срезали целиком. Толщина брони, защищавшей боевое отделение 14,5 мм. Крыши рубка не имела, со стороны кормы на ней монтировалась металлическая сетка. На части машин кормовая часть рубки была прикрыта броневыми листами. Внутри рубки находились сиденья для двух членов орудийного расчета, размещались радиостанция FuG Spr «d» и 30 выстрелов боекомплекта. Двигательное отделение сверху закрывала бронеплита толщиной 10 мм. Самоходный истребитель танков Sd.Kfz.132 приводился в движение 6-цилиндровым рядным карбюраторным двигателем Maybach HL 62 TRM. Коробка передач - 10-скоростная Maybach VG 102128 Н Variorex.  Несмотря на то, что масса САУ по сравнению с танком возросла на 1,5-2 т и достигла 11,5 т, динамические характеристики машины изменились незначительно. Самоходка развивала максимальную скорость 55 км/ч. При емкости бензобака 200 л запас хода машины равнялся 200 км. Несмотря на то, что масса САУ по сравнению с танком возросла на 1,5-2 т и достигла 11,5 т, динамические характеристики машины изменились незначительно. Самоходка развивала максимальную скорость 55 км/ч. При емкости бензобака 200 л запас хода машины равнялся 200 км.Основное вооружение состояло из противотанковой пушки 7,62 cm Pak 36(r) калибра 76,2 мм. Нижнюю часть лафета разработали на фирме Rheinmetall-Borsig. Нижняя часть состояла из собственно лафета и опорной плиты, крепившейся к полу восемью винтами. В нижней части опорной плиты находилось отверстие для цапфы. Снизу цапфа дополнительно крепилась фиксирующим винтом. На опорной плите перед цапфой находилось зубчатое колесо механизма горизонтального наведения. Слева и справа от плиты располагались ограничители горизонтального хода. Углы горизонтального наведения составляли по 25° вправо и влево, вертикального — от -5° до +16°. Горизонтальная и вертикальная наводки орудия осуществлялись вручную. Однообъективный прицел Zeiss ZF 3x8. Во время продолжительных маршей ствол пушки фиксировали. В передней части корпуса находился упор для ствола. В казенной части ствол закрепляли на люльке. Люлька тоже блокировалась с помощью рычага. Скорострельность достигала 10 выстр./мин. Пушка оборудовалась специальным щитом толщиной 5 мм П-образной формы. На САУ ранних выпусков монтировались пушки FK 296(r), на всех последующих — РаK 36(r). Дополнительное вооружение составлял пулемет MG-34 (MG-42) калибра 7,92 мм. пистолеты-пулеметы МР-38 и МР-40 калибра 9,0 мм, а также пистолеты. Возимый боекомплект составлял 30 выстрелов. Кроме того, на борту хранились 800 патронов к пулемету и 192 патрона к пистолетам и пистолетам-пулеметам. Пост управления полностью совпадал с постом управления танка Pz.Kpfw.II Ausf.D/E. Слева располагался механик-водитель, справа - радист. Место командира машины находилось слева от пушки, а место заряжающего - справа. Сверху над боевым отделением для защиты от непогоды можно было растягивать брезент. До ноября 1943 года фирма Alkett переделала 202 шасси (большинство - шасси снятых с вооружения огнеметных танков Flammpanzer II - Sd.Kfz.122). Номера шасси 27001-28000. Самоходные истребители танков Sd.Kfz.132 использовались на фронте с апреля 1942 года до конца войны. Выпуск Крупносерийный выпуск самоходных истребителей танков Sd.Kfz.131 первоначально планировали проводить только на заводах FAMO в Бреслау. Однако уже осенью 1942 года выпуск самоходок наладили на предприятии Panstwowy Zaklady Inzenieryjny в Чеховицах под Варшавой. Выпуск истребителей танков Sd.Kfz.132 велся на заводе Alkett в Берлине.Экспорт Единственной иностранной армией, получившей несколько самоходок Marder II была словацкая армия, которая весной 1944 года получила 12 машин Sd.Kfz.131.Техническое описание(более подробное - прим.ред.) Самоходный истребитель танков Marder II предназначался для борьбы с бронетехникой противника. Экипаж состоял из трех (Sd.Kfz.131) или четырех (Sd.Kfz.132) человек. Корпус Самоходные истребители танков Marder II выпускались на базе шасси танков Pz.Kpfw.II.  Для машин Sd.Kfz.131 использовали главным образом шасси Pz.Kpfw.II Ausf.F, а также шасси более старых танков Ausf. с, А-С. В то же время для машин Sd.Kfz.132 использовали шасси более скоростных модификаций - Pz.Kpfw.II Ausf.D-E. Для машин Sd.Kfz.131 использовали главным образом шасси Pz.Kpfw.II Ausf.F, а также шасси более старых танков Ausf. с, А-С. В то же время для машин Sd.Kfz.132 использовали шасси более скоростных модификаций - Pz.Kpfw.II Ausf.D-E.Корпус сваривали из прокатанных гетерогенных бронеплит. Изнутри корпус дополнительно усиливали с помощью угольников. Толщина брони: 5:15 мм у Sd.Kfz.131 и 5:30 мм у Sd.Kfz.132. Самой толстой была лобовая бронеплита. На бортовой броне размещались гнезда крепления маятников подвески. У Sd.Kfz.132 между полом и днищем располагались торсионы. Корпус разделялся на пост управления, а также двигательное и боевое отделения. На посту управления располагались места механика-водителя и радиста (только на Sd.Kfz.132), а также коробка переключения передач. Механик-водитель сидел слева от КПП. Место механика-водителя оборудовалось полным комплектом приборов, контролирующих работу двигателя: тахометр, термометр системы смазки и системы охлаждения, а также спидометром. В боевом отделении находились места командира машины, который одновременно выполнял обязанности наводчика, а также заряжающего. В машинах Sd.Kfz.131 заряжающий одновременно обслуживал радиостанцию (в первое время обслуживание радиостанции входило в обязанности механика-водителя). В двигательном отделении находился мотор, радиатор, топливный насос, а также масло- и бензобаки. Емкость бензобаков на Sd.Kfz.132 составляла 200 литров, а на Sd.Kfz.131 - 170 литров (108+62). Между двигательным и боевым отделением находилась противопожарная переборка из стального листа толщиной 12 мм. Переборка состояла из двух сегментов.  Один из сегментов был наглухо приварен, а другой крепился с помощью винтов, что облегчало доступ к двигателю. В броне корпуса находилось несколько эксплуатационных лючков, закрытых крышками. Над местом механика-водителя был врезан люк с прямоугольной крышкой, запирающейся на ригельный замок. Люк доступа к двигателю также закрывался на ригельный замок. Крышка люка на лобовой броне фиксировалась двумя винтами. Этот люк облегчал доступ к коробке передач. На корме корпуса находились три лючка: для рычага ручного запуска двигателя, для доступа к стартеру и для доступа к клиновому ремню. Один из сегментов был наглухо приварен, а другой крепился с помощью винтов, что облегчало доступ к двигателю. В броне корпуса находилось несколько эксплуатационных лючков, закрытых крышками. Над местом механика-водителя был врезан люк с прямоугольной крышкой, запирающейся на ригельный замок. Люк доступа к двигателю также закрывался на ригельный замок. Крышка люка на лобовой броне фиксировалась двумя винтами. Этот люк облегчал доступ к коробке передач. На корме корпуса находились три лючка: для рычага ручного запуска двигателя, для доступа к стартеру и для доступа к клиновому ремню.Все лючки закрывались крышками, фиксируемыми двумя винтами. В днище корпуса под двигателем и под коробкой передач находились два лючка с подпружиненными крышками. Эти лючки служили для слива воды, которая могла попасть в корпус во время форсирования водных преград. Под двигателем также находилось сливное отверстие для спуска отработанного масла. Аналогичное отверстие находилось и под коробкой передач. Крышки сливных отверстий крепились с помощью болтов с шестигранными головками. Еще два лючка, закрытых крышками, открывали доступ к топливной системе машины. Над гусеницами располагались крылья, изготовленные из стального листа. Передние и задние сегменты крыльев можно было демонтировать, чтобы не повредить во время езды по пересеченной местности. Сверху крылья имели дополнительное рифление. У Sd.Kfz.131 на надмоторной бронеплите располагались три укладки, вмещавшие 37 (24+7+6) выстрелов калибра 75 мм. Рубка боевого отделения Самоходные истребители танков Marder II оснащались неподвижной боевой рубкой. Конструкцию рубки разработала фирма Alkett (Берлин-Борзигвальде). Рубка собиралась из гетерогенных прокатанных бронеплит, соединенных между собой с помощью сварки. Бронеплиты рубки накладывались на корпус (Sd.Kfz.132). Машины Sd.Kfz.132 выпускались в двух вариантах: с глухой кормой и с открытой кормой. Сзади и сверху рубка была открыта. Броня защищала рубку лишь спереди и по бокам. Внутри боевого отделения с правой стороны размешалась радиостанция. Снаружи на рубке располагались крепления, позволяющие растягивать над боевым отделением тент. На правом борту рубки находилось гнездо антенны и крепление для бортового пулемета MG-34 (MG-42) калибра 7,92 мм. Внутри боевого отделения находились элементы оснащения и запасные части. Двигатель Самоходные истребители танков Marder II Sd.Kfz.131 и Sd.Kfz.132 приводились в движение карбюраторными двигателями Maybach HL 62 TRM.  На некоторых машинах Sd.Kfz.131 стоял двигатель Maybach HL 62 TR. Двигатели изготавливала фирма Maybach GmbH (Фридришафен) и Nordbau (Norddeutsche Motorenbau GmbH) (Берлин). На некоторых машинах Sd.Kfz.131 стоял двигатель Maybach HL 62 TR. Двигатели изготавливала фирма Maybach GmbH (Фридришафен) и Nordbau (Norddeutsche Motorenbau GmbH) (Берлин).Двигатель Maybach HL 62 TRM - шестицилиндровый, рядный, карбюраторный, жидкостного охлаждения. Двигатель состоял из трех основных частей: головки блока цилиндров, самого блока цилиндров с коленным валом и картера. Головка блока цилиндров и блок цилиндров отливали из чугуна, а картер штамповали из стального листа. Внутри блока цилиндров находились сменные вкладыши цилиндров. Охлаждение двигателя обеспечивала вода, омывающая внешнюю сторону вкладышей. Герметичность системы охлаждения обеспечивали резиновые уплотнители. Коленвал лежал на восьми подшипниках и оснащался закаленными цапфами. На переднем конце коленвала находился глушитель колебаний. Коленвал оснащался противовесами и сменными вкладышами. Поршни изготавливались из алюминия и оснащались тремя уплотняющими кольцами и одним маслоотражающим кольцом. Шкворни поршня плавали на подшипниках, а их продольное перемещение ограничивали кольца. Клапаны управлялись с помощью распределительного вала, расположенного в головке блока цилиндров и покоящегося на семи подшипниках. Распределительный вал отбирал мощность у маховика через зубчатую передачу. Распределительный вал приводил клапаны в движение посредством рычажков. Кроме клапанов, распредвал синхронизировал работу механизма зажига¬ния, обеспечивая автоматическую регуляцию опережения воспламенения топливо-воздушной смеси в цилиндрах. Система охлаждения. Двигатель охлаждался жидкостью. Циркуляцию жидкости в системе охлаждения обеспечивал вихревой насос. Система циркуляции охлаждающей жидкости была спроектирована таким образом, чтобы максимально охлаждать выпускные клапаны и вкладыши цилиндров. Насос оснащался только одним сальником и регулировался в ограниченном диапазоне. Насос отбирал мощность через ременную передачу, которая одновременно приводила в действие генератор Bosch GNTL 600/12-1500 мощностью 600 Вт.  Производительность насоса была рассчитана таким образом, чтобы при температуре окружающего воздуха +35° температура воды в системе охлаждения не поднималась выше +95° даже в случае продолжительной работы двигателя. На пробке горловины радиатора находился предохранительный клапан, который срабатывал в том случае, если температура жидкости повышалась до +105°. Между радиатором и двигателем помещался выравнивающий резервуар. Этот резервуар помещался выше двигателя, благодаря чему приток охлаждающей жидкости обеспечивался в любом положении корпуса самоходки. Производительность насоса была рассчитана таким образом, чтобы при температуре окружающего воздуха +35° температура воды в системе охлаждения не поднималась выше +95° даже в случае продолжительной работы двигателя. На пробке горловины радиатора находился предохранительный клапан, который срабатывал в том случае, если температура жидкости повышалась до +105°. Между радиатором и двигателем помещался выравнивающий резервуар. Этот резервуар помещался выше двигателя, благодаря чему приток охлаждающей жидкости обеспечивался в любом положении корпуса самоходки.Циркуляцию воздуха в двигательном отделении обеспечивал вентилятор, приводившийся в движение с помощью клиновидной передачи. На приборной доске у механика-водителя находился электрический температурный датчик, показывающий температуру воздуха в двигательном отделении. Сливное отверстие находилось в самой низшей точке корпуса, что позволяло быстро опорожнить систему охлаждения. Система смазки. Для достаточной смазки двигателя использовалась схема смазки «с сухим картером». Картер не служил маслосборником, поэтому циркуляцию масла обеспечивали два маслонасоса, один из которых подавал масло в двигатель, а другой откачивал масло обратно в маслобак.  В состав системы смазки также входил маслофильтр и маслорадиатор. Маслофильтр требовал чистки каждые 2000 км пробега. Чистку маслофильтра проводили с помощью специального маховичка. При разогретом двигателе, работающем в режиме 2000 об./мин, давление масла в системе смазки поднималось до 2,0 атм. При низких температурах полагалось прогревать двигатель в течение 2 минут при 1000 об./ мин. в режиме холостого хода. Слив масла производился через два сливных отверстия. В состав системы смазки также входил маслофильтр и маслорадиатор. Маслофильтр требовал чистки каждые 2000 км пробега. Чистку маслофильтра проводили с помощью специального маховичка. При разогретом двигателе, работающем в режиме 2000 об./мин, давление масла в системе смазки поднималось до 2,0 атм. При низких температурах полагалось прогревать двигатель в течение 2 минут при 1000 об./ мин. в режиме холостого хода. Слив масла производился через два сливных отверстия.Топливная система. Для работы двигателя требовался бензин OZ 76 с октановым числом 76. Топливный насос типа Pallas подавал бензин в карбюратор Solex 40 JFF II. Топливная система была оснащена фильтром, который нуждался в периодической очистке. Кроме механического главного насоса, машины оснащались аварийным ручным насосом, который использовали при запуске остывшего двигателя. Топливо находилось в двух баках емкостью 102 и 68 л (Sd.Kfz.131) или в одном баке емкостью 200 л (Sd.Kfz.132). Каждый бак имел отдельную горловину, снабженную индикатором уровня топлива. Топливо заливалось в горловину через специальный клапан. Запас хода по пересеченной местности составлял 125 км (Sd.Kfz.131) или 130 км (Sd.Kfz.132). Запас хода по шоссе - 190 и 200 км, соответственно. Карбюратор Solex 40 JFF 11 оснащался четырьмя поплавками, обеспечивающими равномерное заполнение камеры топливом, независимо от положения корпуса машины. Для лучшего испарения топлива подающий коллектор карбюратора подогревался с помощью выхлопных газов. Машина оборудовалась воздушным фильтром влажного типа. Фильтр находился внутри боевого отделения. Рекомендуемый режим работы двигателя 2600 об./мин. Допускалось кратковременное форсирование двигателя до 3200 об./ мин. Контроль за режимом работы двигателя обеспечивал тахометр, расположенный слева - от места механика-водителя. Станины двигателя амортизировались тремя резиновыми подушками. Две подушки размещались по бокам от клиновидного колеса, а третья - в центральной части двигателя. Свечи типа Bosch с диаметром резьбы 14 мм вкручивались в головку блока цилиндра с помощью ключа на 22. Свечи и провода были дополнительно экранированы, что исключало возможность пробоя и облегчало пуск двигателя. Электрооборудование В самоходных истребителях танков Marder II использовали одножильную электропроводку («на массу»). Напряжение в сети 12 В. Сеть оснащалась предохранителями. Источником тока был свинцовый аккумулятор Bosch 12В 120Р напряжением 12 В и емкостью 120 А/ч. Аккумулятор заряжался от генератора постоянного тока Bosch GTLN 600/12-1500 мощностью 600 Вт. Пуск двигателя осуществлялся стартером Bosch AL/ZMD (Sd.Kfz.132) или Bosch AL/ZMA (Sd.Kfz.131). На заднем крыле (Sd.Kfz.131) или на задней бронеплите (Sd.Kfz.132) крепилась рукоятка ручного пуска двигателя. Воспламенение электрическое.  Последовательность воспламенения: 1-5-3-6-2-4. Потребителями электроэнергии были звуковой сигнал, две фары с двухспиральными лампами мощностью 20 Вт, ночной путевой огонь мощностью 3 Вт, стоп-сигналы мощностью 15 Вт, переноска (5 Вт), а также радиостанция FuG Spr «d». Отдельные ветки электрооборудования были защищены 15-амперными плавкими предохранителями. Предохранители были собраны в одной кассете, размещенной в правой части боевого отделения. Последовательность воспламенения: 1-5-3-6-2-4. Потребителями электроэнергии были звуковой сигнал, две фары с двухспиральными лампами мощностью 20 Вт, ночной путевой огонь мощностью 3 Вт, стоп-сигналы мощностью 15 Вт, переноска (5 Вт), а также радиостанция FuG Spr «d». Отдельные ветки электрооборудования были защищены 15-амперными плавкими предохранителями. Предохранители были собраны в одной кассете, размещенной в правой части боевого отделения.Ходовая часть и подвеска самоходного истребителя танков Marder II состояла из гусениц, опорных и поддерживающих (только у Sd.Kfz.131) катков, ведущих колес, расположенных спереди, и направляющих колес с механизмом натяжение гусениц, расположенных сзади. Ходовая часть машин Sd.Kfz.131 состояла из 5 пар опорных обрезиненных катков размером 550x98x455 мм. Каждый каток независимо подвешивался на листовом полуэллиптическом рессоре, соединяясь с корпусом машины с помощью маятника. Конец рессоры опирался на вращающийся ролик. Ведущие колеса диаметром 755 мм располагались в передней части корпуса. Ведущие колеса диаметром 650 мм находились сзади. Механизм натяжения гусеницы состоял из зубчатой передачи, фиксатора и двух стопорных винтов. Механизм натяжения обеспечивал должное натяжение гусеницы и убирал чрезмерный провес. Верхний отрезок гусеницы лежал на четырех поддерживающих катках размером 220x105 мм. Опорная длина гусеницы 2400 (Sd.Kfz.131) и 2200 мм (Sd.Kfz.132). Шасси Sd.Kfz.132 имело некоторые особенности. Ходовая часть состояла из четырех пар обрезиненных опорных катков большого диаметра. Каждый каток независимо подвешивался через маятник к торсиону. Этот тип подвески был «памятью» о скоростных танках Pz.Kpfw.II Ausf.D/E. Гусеницы двухгребневые или одногребневые (Sd.Kfz.132). В гусенице 108 или 96 (Sd.Kfz.132) траков. Ширина гусеницы 300 мм, база 1920 (Sd.Kfz.132) или 1880 (Sd.Kfz.131) мм. Масса гусеницы 610 или 400 кг. Удельное давление на грунт: 0,87 кг/см2 (Sd.Kfz.132) или 0,76 кг/см2 (Sd.Kfz.131). Все машины Sd.Kfz.131 и часть машин Sd.Kfz.132 (переделанных из танков Pz.Kpfw.II Ausf.D) оснащались сухими гусеницами, а истребители танков Sd.Kfz.132 (на базе Pz.Kpfw.II Ausf.Е) оснащались гусеницами со смазываемыми шкворнями. Вооружение. Основным вооружением истребителей танков Marder II была противотанковая пушка. Машины Sd.Kfz.131 оснащались немецкой пушкой 7,5 cm Pak 40/2 L/46 калибра 75 мм (74,85 мм). Длина ствола - 46 калибров или 3450 мм. Замок клиновидный полуавтоматический. Спуск механический. Пушки Pak 40/2 выпускала фирма Rheinmetall-Borsig AG (Дюссельдорф). Практическая скорострельность 12-15 выстрелов в минуту, максимальная дальнобойность 8100 м.  Ресурс ствола 6000 выстрелов. Сектор обстрела 32° влево и 25° вправо. Угол склонения/возвышения -8°:+10° . Наведение пушки осуществлялось вручную. Боеприпасы унитарного типа. Возимый боекомплект 37 выстрелов располагался в трех укладках (24 + 7 + 6), расположенных в задней части боевого отделения. Ресурс ствола 6000 выстрелов. Сектор обстрела 32° влево и 25° вправо. Угол склонения/возвышения -8°:+10° . Наведение пушки осуществлялось вручную. Боеприпасы унитарного типа. Возимый боекомплект 37 выстрелов располагался в трех укладках (24 + 7 + 6), расположенных в задней части боевого отделения.Машины Sd.Kfz.132 получали трофейную советскую пушку Ф-22 калибра 76,2 мм. Длина ствола 51,1 калибра (3894 мм). Принятая на вооружение немецкой армии пушка получила обозначение 7,62 cm Pak 36(r) L/54,8 (длина ствола с дульным тормозом составляла 4179 мм). Боеприпасы к этой пушке представляли собой стандартную гильзу 6340Sf, оснащенную стандартным метательным зарядом и снарядом увеличенного калибра (76,10 мм). Спуск механический, боеприпасы унитарные, возимый боекомплект 30 выстрелов. Сектор обстрела 25° влево и вправо. Угол склонения/возвышения - 5°:+16°. Практическая скорострельность 10 выстрелов в минуту. Максимальная дальнобойность 10400 м. Ресурс ствола 6000 выстрелов. Для стрельбы по учебным целям использовали боеприпасы 7,62 cm Spgr 39(Ub),7,62 cm PzGr 39rot (Ub) и PzGr 40 (Ub). Дополнительное вооружение состояло из ручного пулемета Rheinmetall-Borsig MG-34 (MG-42) калибра 7,92 мм. Боекомплект к пулемету составлял 600 (Sd.Kfz.131) или 800 (Sd.Kfz.132) патронов. Личное вооружение членов экипажа состояло из пистолетов-пулеметов МР-38 или МР-40 калибра 9,0 мм, пистолетов Luger Р-08 или Walther Р-38 калибра 9,0 мм. Боекомплект к каждому пистолету-пулемету составлял 102 или 198 патронов. Оптическое оборудование - прицелы. Пушки обоих типов оснащались оптическими прицелами Pakziel femrohr ZF 3x8, выпускавшиеся фирмой Carl Zeiss (Йена). Прицел однообъективный, откалиброван на дистанции 0:2000 м (бронебойные боеприпасы) и 0:1000 (кумулятивные боеприпасы). Прицел ZF 3x8 обеспечивал трехкратное увеличение при поле зрения 8°. Места наводчика и заряжающего также были оборудованы перископами, выпускавшимися фирмой F. Meyer (Гёрлиц). Место механика-водителя оборудовалось смотровым прибором KFF 2, оснащенного вкладкой из пуленепробиваемого стекла. Кроме того, у машин Sd.Kfz.131 в левом и в правом борту имелись смотровые щели. Немцы предпринимали попытки осна-стить машины Marder II приборами ночного видения. В середине 1943 года в танковой школе Фаллингбостель проводились испытания активного прицела Zielgeraet 1221. Прицел был установлен на Sd.Kfz.131 с тактическим номером S12+11. В состав прибора ночного видения входил 500-Ваттный инфракрасный прожектор, который освещал цель направленным пучком ИК-лучей. Подсвеченная цель фиксировалась электро-оптическим преобразователем, составлявшим основу прицела ZG 1221. ИК-прожектор запитывался от электрогенератора GG 400 через фидер HS 5F. Прибор ночного видения позволял получить отчетливое изображение цели на дистанциях до 600 м. Радиооборудование. Самоходные истребители танков Marder II оснащались приемо-передатчиком FuG Spr «d», а также системой внутренней связи (Bordsprechanlage). Радиостанцию FuG Spr «d» выпускала фирма Telefunken. Радиостанция состояла из передатчика и приемника, работающих в УКВ диапазоне в полосе 19997,5-21472,5 кГц.  Дальность связи 5 км на остановках и 2 км при движении. Радиостанцию оснащали стержневой антенной длиной 1,4 или 2 м. Антенна выводилась на правый борт. С помощью радиостанции поддерживалась связь в рамках подразделения. Дальность связи 5 км на остановках и 2 км при движении. Радиостанцию оснащали стержневой антенной длиной 1,4 или 2 м. Антенна выводилась на правый борт. С помощью радиостанции поддерживалась связь в рамках подразделения.Внутренний телефон обеспечивал связь между командиром машины и механиком-водителем. Машины оснащались комплектом сигнальных флажков и ракетницей Walther LP (Leuchtpistole) калибра 27 мм. На борту установки находилось 12 сигнальных ракет (Leuchtpatronen) разных цветов. Дополнительное оборудование находилось как внутри боевого отделения, так и крепилось к наружной броне. Самоходные истребители танков Sd.Kfz.131 несли на левом крыле рукоятку пуска двигателя, а на лобовой броне крепился отрезок гусеницы, насчитывавший 16 траков. Кроме того, на наружной броне находились буксировочные тросы и фиксатор ствола. На правом крыле находились буксировочный крюк (S-Haken) грузоподъемностью 5 тонн, лом и ножницы для перекусывания колючей проволоки. К левому борту надстройки крепились штыковая и совковая лопата, а также кайло. На корме машины хранился топор. На внутренней стороне левого борта помещался ящик с запасными частями к пушке, банка с глицерином и банка с маслом для стрелкового оружия. К правой стенке крепился орудийный шомпол (разобранный на три части), дополнительный рычаг для рукоятки пуска двигателя, 12 ракет к ракетнице, а также пулемет МG-34 (МG-42) с двумя запасными стволами. В отдельном ящике хранилась запасная оптика для перископов, включая три запасные призмы. К щитку пушки с внутренней стороны крепился прицельный люнет 3x8, круглая щетка банника, лампочка-переноска, запасной ударный механизм, пружина ударного механизма, масленка (0,1 л) с дополнительной трубкой и иглой. На полу за сиденьем механика-водителя находились две коробки с патронами к пулемету, ящик с запчастями к пулемету, а также пулеметная сошка (для стрельбы с земли). К левому борту боевого отделения крепился пистолет-пулемет МР-38/40 калибра 9,0 мм и две сумки с запасными магазинами - шесть магазинов общей вместимостью 192 патрона. Возле мест членов экипажа на стенах висели контейнеры с противогазами. Радиостанцию первое время монтировали внутри корпуса, а затем ее перенесли в боевое отделение. Часть дополнительного оснащения хранились под полом. Там находились упор для домкрата, десять запасных гусеничных шкворней и запасная смотровая щель КFF 2 в сборе. Перед сиденьем механика-водителя хранились две запасные вкладки из пуленепробиваемого стекла (70x150x95). На правой стене двигательного отделения хранились вкладки из пуленепробиваемого стекла размером 70x240x95 мм. Возле места механика-водителя хранился огнетушитель, а позади сиденья - аптечка. К кожуху коробки передач крепилась масленка. Слева от места механика-водителя находились приспособления для регулировки тормозов, ключ 32x26 и лампа с магнитом, позволяющим крепить ее к любой точке корпуса. Кроме того, внутри боевого отделения находился ящик с тридцатью ручными гранатами, сумка с ракетницей, брезентовый тент, банка с маслом «96» массой 1,6 кг, запасные чехлы на дульный тормоз (чехлы изготавливались из картона, поэтому их не было нужды снимать перед началом стрельбы), брезентовый чехол на дульный тормоз, чехол на казенную часть пушки, чехол на прицел, аварийные флажки, сигнальный флажок командира машины, ключ для регулировки ведущего вала, а также рукавицы заряжающего. Организация боевых частей Самоходные истребители танков Marder II были эффективным средством борьбы с бронетехникой противника. Часто они были единственным средством борьбы с советскими Т-34 и КВ. Несмотря на свою оборонительную функцию, установки Marder II значительно повышали мобильность противотанковых частей, что позволяло им сопровождать наступающие танковые и мотопехотные части. Танковая дивизия образца 1941 года располагала моторизованным дивизионом истребителей танков. Дивизион состоял из трех рот, в каждой роте имелось по 12 буксируемых пушек калибра 37 или 50 мм.  На первом этапе переоснащения, одна рота дивизиона вместо буксируемых пушек получала самоходные истребители танков. На первом этапе переоснащения, одна рота дивизиона вместо буксируемых пушек получала самоходные истребители танков.Штат танковой дивизии образца 1943 года предусматривал полную моторизацию дивизиона: в каждой роте насчитывалось по 14 самоходных истребителей танков, еще три машины входили в состав штабной секции дивизиона. Однако эта численность была теоретической, в действительности полной комплектации никогда достичь не удавалось. Следует заметить, что истребители танков Marder II поступали на вооружение всех дивизий, независимо от их элитарности. В конце войны на вооружении немецкой армии появились самоходные установки Hetzer, Jagdpanzer IV и Nashorn(Hornisse). Эти машины стали поступать в танковые дивизии, а старые Marder II постепенно передавались пехотным и гренадерским дивизиям. О боевом применении машин Marder II в литературе присутствуют только отрывочные упоминания. Известно, что 6 июля 1943 года дивизия Leibstandarte SS «Adlof Hitler» потеряла два Marder II. В тот же день истребители танков дивизии уничтожили 6 советских танков. В подавлении Варшавского восстания участвовал один Marder II - Sd.Kfz.132 из 5-й танковой дивизии СС «Викинг». Боевое применение Машины Sd.Kfz.131 использовались на фронте с июля 1942 года. Они входили в состав дивизионов истребителей танков (Panzerjäger Abteilung), которые входили в состав пехотных, гренадерских и танковых дивизий. Первой новые машины получила 1-я рота дивизиона истребителей танков 13-й танковой дивизии (Группа Армий «Юг»). Затем Sd.Kfz.131 и 132 появились в 3-й и 24¬й танковых дивизиях. Самоходные истребители танков Marder II в коллекциях музеев До наших дней сохранились четыре машины Marder II Sd.Kfz.131. Один из истребителей танков этого типа экспонируется в музее Auto und Techik Museum в немецком городе Зинсхайме. Эта машина несколько лет демонстрировалась музеем Ordnance Museum Aberdeen Proving Ground в штате Мэриленд (США). В 1989 году машину на 99 лет передали в ФРГ, где его отреставрировали. Вторая машина находится в Patton Museum в Форт-Ноксе (Кентукки, США). Третий разукомплектованный экземпляр (без дульного тормоза и других деталей) экспонируется в Pansaar Museum в Эксволле. Четвертый Marder II находится в танковом музее в Кубинке (Россия). Ни одной машины Sd.Kfz. 132 не сохранилось до наших дней. Окраска Самоходные истребители танков первое время окрашивались согласно инструкции Heeres Mitelungen nr 864 от 30 июля 1940 года в темно-серый цвет (краска Panzer Grau RAL 7027). С весны 1943 года машины получили окраску по инструкции №181 от 18 февраля 1943 года. Согласно инструкции машина целиком окрашивалась в оливковый цвет (Wehrmacht Olive). На базовый цвет в боевых частях накладывали нерегулярные пятна краснокирпичного (Grun RAL 8017) и оливково-зеленого (Olive Gruen RAL 8002) цветов. Камуфляж мог колебаться в зависимости от условий местности. Встречались машины, которые использовались на фронте в заводской однотонной окраске. Например, такие машины участвовали в битве на Курской дуге в июле 1943 года.В августе 1944 года был введен новый камуфляж. В камуфляже использовались цвета Olive Gruen RAL 6003 и Brun RAL 8012. RAL 8012 был несколько краснее использовавшегося прежде RAL 8017, a RAL 6003 был значительно темнее, чем RAL 8002. С ноября 1944 года вместо базового цвета Wehrmach Olive часто использовали цвет RAL 6003. Зимой машины покрывали белой смываемой краской. В некоторых танковых дивизиях (например, в 10-й, 19-й и некоторых дивизиях СС) машины получали дивизионные эмблемы. Чаще всего эмблемы рисовали спереди и сзади рубки. Эмблемы рисовали желтой или белой краской. Размер эмблем обычно колебался в диапазоне 150-200 мм. Некоторые отдельные дивизионы истребителей танков также имели собственные эмблемы. Например, своя эмблема имелась в 521. Panzerjäger Abteilung. Оценка машины Вне зависимости от модификации все САУ семейства «Мардер» объединяет общий подход к задаче при их создании. Здесь можно выделить две характерные особенности: с одной стороны — стремление обеспечить высокую мобильность полевой артсистемы, с другой — использовать для этой цели шасси устаревшего танка. В обоих случаях прослеживается ярко выраженное желание обойтись минимальными переделками. И действительно, за исключением щита, пушки практически не переделывались, от них заимствовалась в сборе вся вращающаяся часть, а роль нижнего станка и лафета играл корпус танка. Изменения последнего сводились, главным образом, к снятию башни вместе с подбашенным листом корпуса. Установка легкой полуоткрытой рубки также не требовала серьезных изменений в конструкции шасси. Ее детали просто приваривались, приклепывались или привинчивались болтами к корпусу танка. В итоге получалась недорогая и достаточно простая боевая машина, масса которой была близка к массе базового танка, а значит, ходовая часть и силовая установка заметных дополнительных нагрузок не испытывали. Зарубежных аналогов у «Мардера» немного. И дело тут не столько в компоновке (самоходки по такой схеме создавались еще до Второй мировой войны), сколько в концептуальном подходе. По большому счету подобных машин только две: советская СУ-76 и английская «Арчер», созданные не без влияния немецких самоходок. Базой этих машин стали устаревшие легкие танки Т-70 и «Валентайн». Правда, первый при преобразовании его в шасси для САУ был переделан существеннее, чем второй. У последнего потребовалось лишь удлинить корпус, что повлекло за собой изменения в ходовой части. Кроме того, СУ-76 нельзя рассматривать и как противотанковую САУ, поскольку вооружена она была 76-мм дивизионной пушкой ЗИС-З. Это орудие имело значительно более скромные характеристики бронепробиваемости, чем немецкая пушка РаK 40, и состояло на вооружении истребительно-противотанковых артиллерийских полков не от хорошей жизни — противотанковой пушки аналогичного калибра у Красной Армии просто не было. Таким орудием после соответствующей модернизации могла бы стать пушка Ф-22. Вот только проводить такую модернизацию нужно было нам, а не немцам. Впрочем, СУ-76 никто у нас и не рассматривал как истребитель танков. Эта машина скорее представляла собой советский вариант штурмового орудия и предназначалась в основном для поддержки пехоты. В отличие от СУ-76, «Арчер» — в чистом виде противотанковая САУ, ни для каких других задач не привлекавшаяся. База — легкий пехотный танк «Валентайн» — подверглась сравнительно небольшим переделкам, не затронувшим ни МТО, ни ходовую часть. Использовавшаяся для ее вооружения 17-фунтовая противотанковая пушка была мощнее РаK 40, а танк «Валентайн» больше и тяжелее, чем Pz.II и Pz.38(t). Так что как платформа для размещения противотанковой пушки английский танк имел очевидные преимущества. Но вот только пушка «Арчера» смотрела не вперед, а назад. Англичане не стали «разворачивать» шасси задом наперед, а сохранили все как есть. Поэтому механик-водитель сидел в боевом отделении спиной к казеннику орудия. С точки зрения обороны, в таком решении есть даже свои преимущества, поскольку при выходе из-под огня можно пользоваться большим диапазоном скоростей движения. При этом расчет пушки мог продолжать вести огонь. Правда, для сопровождения огнем атакующих танковых подразделений «Арчер» уже не годился — поспеть задним ходом за танками он не мог. Впрочем, для этой цели у богатеньких англичан имелись другие противотанковые самоходки — М10 и «Ахиллес», имевшие иную компоновку, и созданные на шасси вполне современного американского среднего танка «Шерман». «Мардер» можно считать типичным примером творческого подхода немецких конструкторов к использованию как устаревшей техники, так и трофейного вооружения для получения быстрого и эффективного результата. Факт применения на ряде модификаций немецкой пушки ровным счетом ничего не меняет. При создании боевых машин этого семейства немцам удалось добиться очень высокого «коэффициента полезного действия».

| ||||

| Просмотров: 5246 | Теги: | Рейтинг: 2.0/2 | ||||

| Всего комментариев: 0 | |