Меню сайта

Классы техники

облако тегов

Приветствую Вас, Гость

Помощь проекту

Яндекс кошелек 41001459866436

Web Money R393469303289

Поиск статей

Друзья сайта

время жизни сайта

| Главная » Статьи » Россия/СССР » Артиллерия Первой Мировой войны |

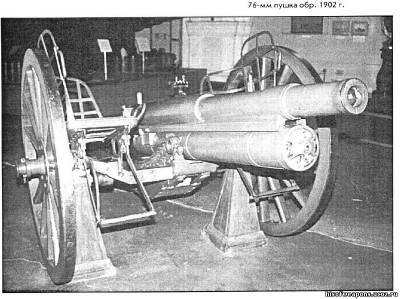

76-мм полевая(дивизионная) пушка обр. 1900/1930 гг. "трехдюймовка"

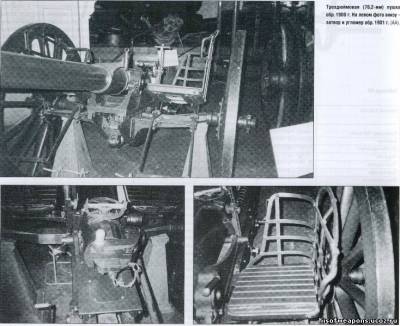

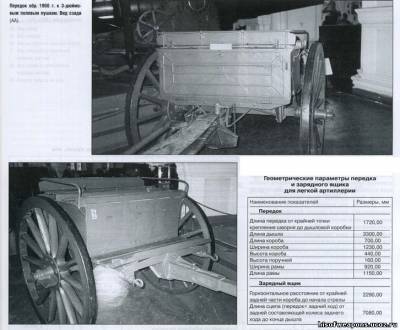

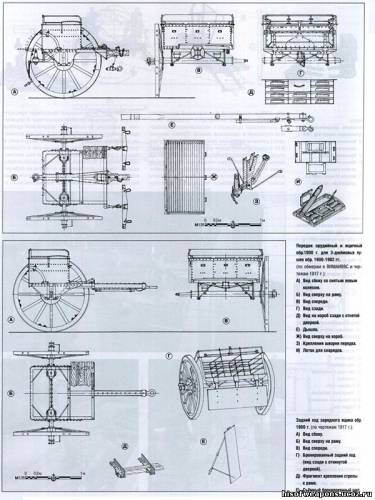

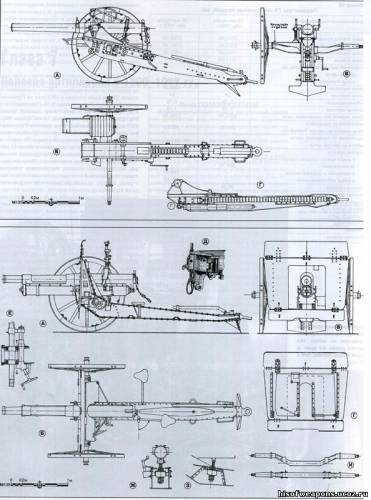

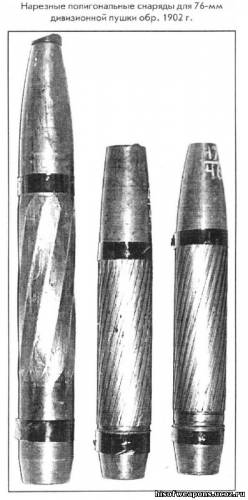

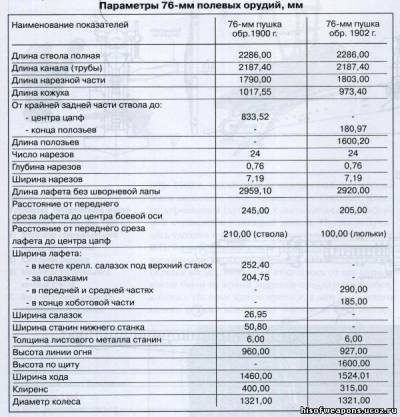

76-мм полевая пушка обр.1900/1930 гг. Рождение и боевое крешение «трехдюймовки»Серьезным негативным фактором для нашей артиллерии стало французское влияние, особенно усилившееся после восшествия на престол Николая II. Разумеется, речь идет не о пристрастиях самого Николая, а о большей свободе действий, которую получила профранцузская камарилья после смерти Александра III. С 1865 года ГАУ и Обуховский завод успешно сотрудничали с фирмой Круппа, орудия которого по праву считались лучшими в мире. Несмотря на русско-французский союз, Крупп и другие германские фирмы исправно посылали свои новейшие образцы орудий на испытания в Россию. Но при Николае II предпочтение стало отдаваться французским орудиям, качество которых в большинстве случаев уступало немецким. Значительную роль в этом сыграл великий князь Сергей Михайлович, руководивший до 1917 года русской артиллерией. И Сергей, и его любовница Матильда Ксешинская получали существенные подношения от французских фирм. Получилась анекдотичная ситуация: пушки Круппа выиграли войну с Францией в 1870 году, а Россия решила отказаться от орудий Круппа в пользу проигравшей стороны. Но это еще полбеды.  Идея единого калибра и единого снаряда в полевой артиллерии пришла из Франции. Такая идея удачно вписывалась в доктрину маневренной скоротечной войны. Правящим кругам Франции было необходимо, чтобы Россия в первые же дни войны с Германией начала наступательные действия по всему фронту. Предполагалось, что русская и германская армии взаимно обескровят друг друга, а победителем, естественно, будет Франция. К сожалению, наши генералы, не без нажима сверху, разумеется, поддались на французскую уловку. Легкомысленно приняв французскую доктрину молниеносной маневренной войны и как следствие ее, универсальную пушку и универсальный снаряд, наши генералы весьма серьезно отнеслись к выбору конкретной пушки. Идея единого калибра и единого снаряда в полевой артиллерии пришла из Франции. Такая идея удачно вписывалась в доктрину маневренной скоротечной войны. Правящим кругам Франции было необходимо, чтобы Россия в первые же дни войны с Германией начала наступательные действия по всему фронту. Предполагалось, что русская и германская армии взаимно обескровят друг друга, а победителем, естественно, будет Франция. К сожалению, наши генералы, не без нажима сверху, разумеется, поддались на французскую уловку. Легкомысленно приняв французскую доктрину молниеносной маневренной войны и как следствие ее, универсальную пушку и универсальный снаряд, наши генералы весьма серьезно отнеслись к выбору конкретной пушки.В 1892-1894 годах в России были испытаны скорострельные патронные пушки: 61-мм и 75-мм системы Норденфельда, 60-мм и 80-мм Грюзона и 75-мм Сен-Шамона. Причем 75-мм пушки Норденфельда и Сен-Шамона испытывались в двух вариантах: пешем и облегченном конном.В сентябре 1896 года была испытана 76-мм полевая патронная пушка Александровского завода с эксцентрическим затвором.На основании предварительных испытании различных патронных пушек в декабре 1896 года ГАУ были разработаны тактико-технические требования к полевой скорострельной пушке: Калибр, дюйм/мм 3/76.2 Угол вертикального наведения, град -5°; +17° Вес ствола, кг не более 393 Вес системы: в боевом положении, кг не более 983;в походном положении, кг не более 1900 Вес снаряда, кг около 6,35 Начальная скорость снаряда, м/с 548,6 ГАУ предложило четырем русским заводам (Обуховскому, Александровскому, Путиловскому и Металлическому) и четырем зарубежным заводам (Крупп, Шатильон-Камантри, Шнейдер и Максим (Англия)) поставить в срок не более года в двух экземплярах систему полевой скорострельной пушки с лафетом, передком, зарядным ящиком и 250 патронами. Системы должны удовлетворять требованиям, разработанным Артиллерийским комитетом.Для испытания скорострельных полевых пушек была сформирована комиссия под руководством генерал-майора Валевачева. В 1897-1898 годах в распоряжение были представлены 11 опытных образцов 76-мм полевых пушек отечественных и иностранных заводов. После проведения предварительных испытаний комиссия решила продолжить испытания только четырех систем заводов Шнейдера, Сен-Шамона, Круппа и Путиловского. После продолжительных испытаний стрельбой и возкой на расстояние свыше 600 км лучшей была признана система Путиловского завода. В конструкции системы были заимствования от французской пушки Кане. В 1899 году были начаты войсковые испытания восьми батарей пушек (6 пеших и 2 конных) Путиловского завода в пяти военных округах. В целом результаты испытаний были удовлетворительными, и 9.02.1900 г. последовало Высочайшее повеление о принятии системы на вооружение и начале валового производства. Пушка получила наименование «3-дм полевая пушка обр. 1900 г.» В том же 1900 году 7б-мм пушка обр. 1900 г. получила боевое крещение. В августе 1900 года в район боевых действий в Китае была направлена 2-я батарея гвардейского стрельного артиллерийского дивизиона. Батарея участвовала в 11 боях с китайцами и прошла 3792 км, всего было сделано 389 боевых выстрелов. В 1901-1903 годах па Путиловском, Санкт-Петербургском орудийном, Обуховском и Пермском заводах было изготовлено 2400 3-дм пушек обр. 1900 г. 76-мм пушка обр. 1900 г. представляла резкий качественный скачок по сравнению с полевыми пушками обр. 1877 г.  Пушка имела гидравлический тормоз отката ствола и пружинный накатник, винтовой подъемный и поворотный механизмы, поршневой затвор с самовзводящимся ударником, унитарный патрон, в котором заряд и снаряд были соединены гильзой. Не совсем удачен был только лафет. Ранний лафет обр. 1900 г. состоял из верхнего станка (салазок) и нижнего с боевой осью. Тело орудия лежало своими цапфами на салазках, в нижнем станке помещались гидравлический компрессор и каучуковый накатник. При выстреле тело орудия откатывалось назад вместе с салазками, вследствие чего сжимались буферы накатника, и сдвигался назад цилиндр компрессора, чем и ограничивался откат. После прекращения отката накатник приводил тело орудия и верхний станок в первоначальное положение. Орудие образца 1900 г. не имело защитного щита. Кроме того, в конструкции оставались два сиденья для прислуги по бокам лафета, между стволом и колёсами, сохранившиеся еще от системы 1877 г. Тем не менее в конструкции её лафета имелось много устаревших элементов. Пушка имела гидравлический тормоз отката ствола и пружинный накатник, винтовой подъемный и поворотный механизмы, поршневой затвор с самовзводящимся ударником, унитарный патрон, в котором заряд и снаряд были соединены гильзой. Не совсем удачен был только лафет. Ранний лафет обр. 1900 г. состоял из верхнего станка (салазок) и нижнего с боевой осью. Тело орудия лежало своими цапфами на салазках, в нижнем станке помещались гидравлический компрессор и каучуковый накатник. При выстреле тело орудия откатывалось назад вместе с салазками, вследствие чего сжимались буферы накатника, и сдвигался назад цилиндр компрессора, чем и ограничивался откат. После прекращения отката накатник приводил тело орудия и верхний станок в первоначальное положение. Орудие образца 1900 г. не имело защитного щита. Кроме того, в конструкции оставались два сиденья для прислуги по бокам лафета, между стволом и колёсами, сохранившиеся еще от системы 1877 г. Тем не менее в конструкции её лафета имелось много устаревших элементов. Поэтому было решено кардинально менять конструкцию лафета. В 1900 году в распоряжении ГАУ для испытаний поступили новые системы полевых скорострельных пушек заводов Круппа, Сен-Шамона, Шнейдера и Путиловского. У всех четырех систем тормоз отката был гидравлический и накатник пружинный. Системы были подвергнуты испытаниям стрельбой и возкой на расстояние 600 км. 16.01.1901 г. последовало Высочайшее постановление заказать Путиловскому заводу 12 пушек с новыми лафетами для войсковых испытаний. По результатам войсковых испытаний 1901 года окончательного заключения по системе сделать не удалось, и Путиловскому заводу было предложено изменить конструкцию лафетов к апрелю 1902 года. После новых войсковых испытаний и новых переделок новая пушка была принята на вооружение приказом по артиллерии от 3.03.1903 г. под наименованием «3-дм полевая пушка обр. 1902 г.». Высочайшее повеление о принятии пушки последовало 19.03.1903 г. Баллистика и внутреннее устройство ствола пушки обр. 1902 г. ничем не отличались от обр. 1900 г. Ствол обр. 1902 г. отличался от обр. 1900 г. только отсутствием цапф и цапфенного кольца. Ствол сцеплялся с люлькой с помощью бороды и двух направляющих захватов. Исчезли цапфы, но появились полозья, посредством которых ствол, помещённый в люльке, откатывался при выстреле.  Внутри люльки расположили гидравлический компрессор (тормоз отката), цилиндр которого соединялся с телом орудия; на цилиндре были надеты пружины накатника. Люлька же своими цапфами размещалась в цапфенных гнёздах лафета. При выстреле, когда тело орудия откатывалось по люльке назад, цилиндр тормоза отката вытягивался из люльки, и пружины накатника сжимались, этим поглощалась энергия отката. Далее упругостью сжатых пружин цилиндр тормоза отката, а вместе с ним и тело орудия возвращались на место. Откат впервые в русских сухопутных орудиях происходил по оси канала. На орудиях ранних серий выпуска сиденье для прислуги между лафетом и колесом сохранялось вплоть до появления щитов. У лафетов обоих образцов подъемный и поворотный механизмы были винтового типа. Ось лафета стальная, колеса деревянные. Пушка возилась шестеркой лошадей. Лафет коробчатой конструкции состоял из уголков и листового железа на заклёпках. Как и на пушке поворотный механизмы были винтового типа. Боевая ось — стальная. Колеса деревянные (дубовые) с металлической разборной ступицей и сплошной шиной. Пушка получилась удачная и надёжная. Даже такой пацифист как В.П. Катаев в своей книге «Кладбище в Скулянах» восхищался «трёхдюймовкой». «Наше орудие на первый взгляд, немногим отличалось от тех пушек, какие были во время дедушки-прадедушки: хобот, колёса... Но если присмотреться, в нём было много нового и даже новейшего: масляный компрессор, передний щит, защищающий орудийную прислугу от пуль и осколков, разные поворотные и подъемные механизмы, но главное — оптический прибор прицельного приспособления, или, как его называли, панорама, бережно хранимая, как микроскоп, в особом стальном ящичке, приделанном к станине орудия... Затвор был поршневой и на вид массивный и тяжёлый, стальной. Но он очень легко открывался — стоило лишь нажать и потянуть на себя рукоятку на пружинке». Однако, обладая отличными баллистическими данными, она (пушка) имела и существенные недостатки: полное бессилие фронтального огня шрапнели против укрытого противника, ограниченная возможность стрельбы «через головы» своих войск, громоздкость при маневрировании на поле боя. Внутри люльки расположили гидравлический компрессор (тормоз отката), цилиндр которого соединялся с телом орудия; на цилиндре были надеты пружины накатника. Люлька же своими цапфами размещалась в цапфенных гнёздах лафета. При выстреле, когда тело орудия откатывалось по люльке назад, цилиндр тормоза отката вытягивался из люльки, и пружины накатника сжимались, этим поглощалась энергия отката. Далее упругостью сжатых пружин цилиндр тормоза отката, а вместе с ним и тело орудия возвращались на место. Откат впервые в русских сухопутных орудиях происходил по оси канала. На орудиях ранних серий выпуска сиденье для прислуги между лафетом и колесом сохранялось вплоть до появления щитов. У лафетов обоих образцов подъемный и поворотный механизмы были винтового типа. Ось лафета стальная, колеса деревянные. Пушка возилась шестеркой лошадей. Лафет коробчатой конструкции состоял из уголков и листового железа на заклёпках. Как и на пушке поворотный механизмы были винтового типа. Боевая ось — стальная. Колеса деревянные (дубовые) с металлической разборной ступицей и сплошной шиной. Пушка получилась удачная и надёжная. Даже такой пацифист как В.П. Катаев в своей книге «Кладбище в Скулянах» восхищался «трёхдюймовкой». «Наше орудие на первый взгляд, немногим отличалось от тех пушек, какие были во время дедушки-прадедушки: хобот, колёса... Но если присмотреться, в нём было много нового и даже новейшего: масляный компрессор, передний щит, защищающий орудийную прислугу от пуль и осколков, разные поворотные и подъемные механизмы, но главное — оптический прибор прицельного приспособления, или, как его называли, панорама, бережно хранимая, как микроскоп, в особом стальном ящичке, приделанном к станине орудия... Затвор был поршневой и на вид массивный и тяжёлый, стальной. Но он очень легко открывался — стоило лишь нажать и потянуть на себя рукоятку на пружинке». Однако, обладая отличными баллистическими данными, она (пушка) имела и существенные недостатки: полное бессилие фронтального огня шрапнели против укрытого противника, ограниченная возможность стрельбы «через головы» своих войск, громоздкость при маневрировании на поле боя.К 76-мм пушкам обр. 1900 и 1902 гг. был принят передок обр. 1900 г., служащий для перевозки орудий и боеприпасов к ним.  Передки существовали двух типов: для лёгкой артиллерии и для конной. Различие между ними заключалось в устройстве короба и отсутствии в конном передке сидения на крышке короба. В силу этого конный передок был ниже, легче и вмещал меньшее число патронов. В коробе орудийного передка имелось 10 гнёзд для лотков с патронами (в конной артиллерии 7 гнёзд) и одно большое гнездо для ящика с принадлежностями. Орудийный передок состоял из рамы, хода (ось и два колеса), короба, приспособления для запрягания (дышло с подставкой, два валька и уносная вага), шворневой лапы со шворнем, патронных лотков и ящика с принадлежностями. Рама, дышловая коробка, осевые кронштейны и ось — из металла. Колесо устройством подобно орудийному. В конной артиллерии колпаки, одеваемые на передковую ось, были одинаковы с колпаками лафетной оси, а в легкой артиллерии они имели подножки. Короб, закреплённый на раме, изготовлен из листового железа. Внутри имелась клетка для размещения лотков. Дверца откидывалась сзади на шарнирных петлях и удерживалась двумя дугами по бокам. На крыше короба лёгкой артиллерии сзади крепилась фуражная решётка, а впереди «упругое» сидение для номеров расчёта в виде деревянной решётки, под планки которой подкладывались каучуковые трубки. Дышло изготавливалось из берёзовых или вязовых кругляков или пластин. Дышловая подставка была из металлической трубки. Передки существовали двух типов: для лёгкой артиллерии и для конной. Различие между ними заключалось в устройстве короба и отсутствии в конном передке сидения на крышке короба. В силу этого конный передок был ниже, легче и вмещал меньшее число патронов. В коробе орудийного передка имелось 10 гнёзд для лотков с патронами (в конной артиллерии 7 гнёзд) и одно большое гнездо для ящика с принадлежностями. Орудийный передок состоял из рамы, хода (ось и два колеса), короба, приспособления для запрягания (дышло с подставкой, два валька и уносная вага), шворневой лапы со шворнем, патронных лотков и ящика с принадлежностями. Рама, дышловая коробка, осевые кронштейны и ось — из металла. Колесо устройством подобно орудийному. В конной артиллерии колпаки, одеваемые на передковую ось, были одинаковы с колпаками лафетной оси, а в легкой артиллерии они имели подножки. Короб, закреплённый на раме, изготовлен из листового железа. Внутри имелась клетка для размещения лотков. Дверца откидывалась сзади на шарнирных петлях и удерживалась двумя дугами по бокам. На крыше короба лёгкой артиллерии сзади крепилась фуражная решётка, а впереди «упругое» сидение для номеров расчёта в виде деревянной решётки, под планки которой подкладывались каучуковые трубки. Дышло изготавливалось из берёзовых или вязовых кругляков или пластин. Дышловая подставка была из металлической трубки.Зарядный ящик обр. 1900 г. служил для перевозки боеприпасов к 76-мм полевым орудиям обр. 1900 и 1902 гг.  Он представлял собой четырёхколёсную повозку, состоявшую из двух ходов: переднего и заднего. Передний ход зарядного ящика в лёгкой артиллерии имел одинаковое устройство с орудийным передком и отличался от последнего числом гнёзд для лотков (11) и размерами ящика для принадлежностей (в два раза ниже). В конной артиллерии передки зарядных и орудийных ящиков были идентичны. Задний ход имел такое же устройство, как и передок, только для соединения его с передним ходом имелась стрела со стальной втулкой и короб с 12 гнёздами для лотков. Короб заднего хода в конной артиллерии не имел на крышке фуражной решётки и сиденья. Древко стрелы изготовлялось из берёзовых кругляков или пластин и усиливалось сверху коробчатой оковкой, а снизу железной полосой. Кроме того, существовали бронированные зарядные ящики, состоящие из обычного передка и бронированного заднего хода. Бронирование было вызвано желанием дать укрытие тем номерам расчёта, которые не прикрывались щитом орудия. Бронированные зарядные ящики делали двух видов: с несъемными щитками и со съёмными. Зарядный ящик с несъёмными щитами имел переднюю стенку и дверцу из 3-мм листов специальной щитовой стали, не пробиваемых ружейными пулями с дистанции 300 шагов. Дверцы короба подвешивались на более длинных петлях (при опускании дверцы вниз прикрывались ноги людей). Боковые дуги были убраны. На передней стенке и дверце короба (в отличие от небронированных) посередине накрашивалась красной краской горизонтальная полоса шириной 5 см. Ящик со щитами на передней стенке и дверце заднего хода имел приспособление для удержания щитов. Переносные приставные щиты, помещавшиеся за дверцей и на передней стенке, отличались между собой размерами и некоторыми деталями в устройстве. Щит состоял из цельного листа стали, ноги и оттяжки с завёрткой. Нога, шарнирно соединённая с листом щита, поддерживала его в вертикальном положении, а оттяжка препятствовала ноге перемещаться по земле. Зарядный ящик для фугасных снарядов (предназначенный для возки патронов с тротиловыми гранатами) отличался тем, что его короб по длине был больше на 19 мм. Он представлял собой четырёхколёсную повозку, состоявшую из двух ходов: переднего и заднего. Передний ход зарядного ящика в лёгкой артиллерии имел одинаковое устройство с орудийным передком и отличался от последнего числом гнёзд для лотков (11) и размерами ящика для принадлежностей (в два раза ниже). В конной артиллерии передки зарядных и орудийных ящиков были идентичны. Задний ход имел такое же устройство, как и передок, только для соединения его с передним ходом имелась стрела со стальной втулкой и короб с 12 гнёздами для лотков. Короб заднего хода в конной артиллерии не имел на крышке фуражной решётки и сиденья. Древко стрелы изготовлялось из берёзовых кругляков или пластин и усиливалось сверху коробчатой оковкой, а снизу железной полосой. Кроме того, существовали бронированные зарядные ящики, состоящие из обычного передка и бронированного заднего хода. Бронирование было вызвано желанием дать укрытие тем номерам расчёта, которые не прикрывались щитом орудия. Бронированные зарядные ящики делали двух видов: с несъемными щитками и со съёмными. Зарядный ящик с несъёмными щитами имел переднюю стенку и дверцу из 3-мм листов специальной щитовой стали, не пробиваемых ружейными пулями с дистанции 300 шагов. Дверцы короба подвешивались на более длинных петлях (при опускании дверцы вниз прикрывались ноги людей). Боковые дуги были убраны. На передней стенке и дверце короба (в отличие от небронированных) посередине накрашивалась красной краской горизонтальная полоса шириной 5 см. Ящик со щитами на передней стенке и дверце заднего хода имел приспособление для удержания щитов. Переносные приставные щиты, помещавшиеся за дверцей и на передней стенке, отличались между собой размерами и некоторыми деталями в устройстве. Щит состоял из цельного листа стали, ноги и оттяжки с завёрткой. Нога, шарнирно соединённая с листом щита, поддерживала его в вертикальном положении, а оттяжка препятствовала ноге перемещаться по земле. Зарядный ящик для фугасных снарядов (предназначенный для возки патронов с тротиловыми гранатами) отличался тем, что его короб по длине был больше на 19 мм.В 1903 году было заказано 4520 3-дм полевых пушек 1902 г. Целиком орудия изготавливали Путиловский, Обуховский и Пермский заводы.  Санкт-Петербургский орудийный завод изготавливал только стволы, да и то из болванок Пермского и Обуховского заводов, лафеты для него изготавливали Петербургский, Киевский и Брянский арсеналы. Санкт-Петербургский орудийный завод изготавливал только стволы, да и то из болванок Пермского и Обуховского заводов, лафеты для него изготавливали Петербургский, Киевский и Брянский арсеналы.К началу войны с Японией в Квантунской области и Приамурском ВО было 245 3-дм пушек обр. 1900 г. А к концу войны в действующей армии было 2086 пушек обр. 1900 г. и 8 пушек обр. 1902 г. В ходе войны было «утрачено в боях» 125 3-дм полевых пушек обр. 1900 г. и «подбито и пришло в негодность» около 100 таких пушек. 3-дм пушки обр. 1900 г. и 1902 г. в ходе войны в общем показали себя с хорошей стороны, но в то же время возникли серьезные проблемы. Для защиты прислуги от пуль и осколков орудию требовался щит. Полигональные испытания щитов были начаты еще в 1902 году, но на вооружение щиты были приняты Высочайшим повелением от 10.08.1906 г., кстати, вместе с панорамными прицелами. 3-дм пушки получали щиты сравнительно медленно, последними получили щиты батареи Одесского ВО в 1912 году. Так что щиты на трехдюймовках, которые мы видим в кинофильмах о первой русской революции, оставим на совести высоко титулованных военных консультантов. Конные пушки Возникла проблема с конной артиллерией. Как уже упоминалось, среди полевых орудий обр. 1877 г. были специальные конные пушки, которые имели одинаковый калибр и боеприпасы с легкими пушками, но имели более короткий ствол и легкий лафет, правда, баллистические данные их были несколько хуже. С введением 3-дм пушек в конных батареях конные пушки обр. 1877 г. стали заменять 3-дм пушками обр. 1900 г. и 1902 г.. которые отличались от 3-дм орудий пеших батарей только отсутствием сидений для прислуги. Прислуга в походном положении ездила верхом на лошадях. Кроме того, для конных пушек были введены облегченные передки с сокращенным числом патронов в них с 36 до 24. Но вес 3-дм конной пушки в походном положении около 1,7 т оказался слишком велик и маневренность конной артиллерии существенно снизилась. Согласно наставлению 1912 года, «конные батареи должны были с началом перестроения кавалерии из резервного порядка в боевой выскочить лихо, на полном карьере, упреждая свою конницу, сняться с передков и открыть беглый прицельный огонь». Поэтому с 1905 года по 1914 год непрерывно проводились опыты по созданию более легкой конной пушки. Ради снижения веса пошли па нарушение единства калибра, и в 1906 году проходила испытания 70-мм конная пушка, изготовленная на Путиловском заводе, позже такую пушку снабдили полуавтоматическим клиновым затвором. В конце концов предпочли сохранить калибр и боеприпасы от 3-дм полевых орудий, но укоротить ствол до 27 клб и уменьшить вес лафета. Вес конной пушки обр. 1913 г. в боевом положении 939 кг, а в походном — 1478 кг. При этом баллистические данные изменились незначительно, так, начальная скорость уменьшилась с 588 до 572 м/с. В 1912 году была испытана 3-дм конная пушка системы Шнейдера и по Высочайшему повелению от 24.06.1913 г. она была принята на вооружение под наименованием «3" конная пушка обр. 1913 г.». Путиловскому заводу был выдан заказ на 320 таких пушек, но тут началась Первая мировая война и стало не до освоения новых артсистем. Поэтому до упразднения конной артиллерии в Красной Армии единственной пушкой, которая состояла на вооружении конной артиллерии, была 3-дм пушка обр. 1902 г. Миф о едином боеприпасе Как уже говорилось, единственным снарядом была шрапнель, начиненная 260 пулями. В качестве взрывателя использовалась 22-секундная дистанционная трубка двойного действия (т. е. снаряд взрывался или при ударе, или через заданное время, максимум через 22 секунды). 22 секундам полета шрапнели соответствовала дальность 5100 м. В 1912 году была принята на вооружение 34-секундная трубка, позволяющая довести дальность до 8 км.  Но и в последующие годы большинство шрапнелей по-прежнему снабжалось 22-секундными трубками, которые были на вооружении и в годы Великой Отечественной войны. Глубина разлета пуль шрапнели при стрельбе на дистанции 2 км достигала 500 м, а ширина — до 65 м. Но и в последующие годы большинство шрапнелей по-прежнему снабжалось 22-секундными трубками, которые были на вооружении и в годы Великой Отечественной войны. Глубина разлета пуль шрапнели при стрельбе на дистанции 2 км достигала 500 м, а ширина — до 65 м.Шрапнельным огнем одна 8-орудийная русская батарея могла в считанные минуты полностью уничтожить пехотный батальон или даже полк кавалерии. Именно за это в 1914 году немцы прозвали трехдюймовку «косою смерти». Но насколько эффективной шрапнель была по открытым живым целям, настолько же слабой она была при поражении целей, сколько-нибудь укрытых. Это сразу же выяснилось в ходе русско-японской войны. Уже в ходе русско-японской войны ГАУ было вынуждено заказать 3-дм фугасные гранаты за рубежом и начать разработку отечественной мелинитовой гранаты, которая была принята на вооружение в 1907 году. На основании Высочайшего повеления от 22.11.1908 г. на вооружение была принята 3-дм фугасная граната весом 6,5 кг, снаряженная 0,82 кг тротила, которая до конца 30-х годов оставалась основной гранатой для 76-мм полевых пушек. На 1.01.1904 г. на одну 3-дм пушку было положено иметь 660 шрапнелей. В русско-японской войне участвовало 1276 3-дм пушек, и в течение всей кампании было расстреляно или утрачено около 918 000 патронов, т. е. в среднем 720 выстрелов на пушку. В 1908 году был утвержден боекомплект 1000 выстрелов на 3-дм полевую пушку, причем фугасных гранат полагалось иметь 1/7 часть и 6/7 шрапнели. В 1912-1913 годах ГАУ, продолжая совершенствование 3-дм пушки обр. 1902 г., уже думало о замене ее более совершенной полевой пушкой. Так, летом 1913 года в России проходила испытания 75-мм универсальная пушка системы французского инженера Депора. Пушка могла вести огонь по самолетам, максимальный угол возвышения был +70°. Пушка имела полуавтоматический затвор и на испытаниях скорострельность составила 18-20 выстрелов в минуту. Однако испытания выявили и ряд недостатков орудия Депора. Лафет, по мнению ГАУ, требовал ряд коренных переделок. Нужен был новый прицел. Баллистика была хуже, чем у пушки 1902 г. и, наконец, фирма отказалась переделать 75-мм орудие под русский патрон. Все это решило судьбу пушки Депора. Стоит упомянуть о еще одной попытке замены пушки обр. 1902 г. В 1915 году фирма Шнейдера поставила в Россию опытный образец 76-мм пушки РД.15, спроектированной под штатный патрон пушки обр. 1902 г. Баллистика РД.15 была близка к пушке обр. 1902 г. Принципиальным отличием РД.15 от пушки обр. 1902 г. был гидропневматический накатник. В целом РД.15 не имела особых преимуществ перед трехдюймовкой. Начатые в 1915 году испытания РД.15 затянулись, в итоге ее так и не приняли на вооружение. Расход снарядов уже в первые месяцы войны значительно превысил расчеты командования, и в 1915 году на фронте были случаи нехватки 3-дм снарядов. Тем не менее увеличение производства боеприпасов на отечественных заводах и заказы за границей привели к тому, что с начала 1916 года поступление снарядов стало существенно превышать их расход. Всего в 1914-1917 годах русскими заводами было изготовлено около 54 миллионов 3-дм выстрелов, в том числе около 26 млн шрапнели и 28 млн гранат. По разным сведениям за то же время заграницей было заказано 37-56 млн 76-мм выстрелов, в Россию же прибыло около 13 млн. С начала войны до 1.01.1918 г. на русских заводах было изготовлено 8529 3-дм полевых пушек обр. 1902 г.  Все 3-дм полевые пушки обр. 1902 г. изготавливались только на русских заводах. (В 1915-1917 годах в Россию прибыло около 650 полевых французских и японских пушек.) В ходе войны с 1.08.1914 г. по 1.01.1917 г. было потеряно 7820 3-дм орудий. Все 3-дм полевые пушки обр. 1902 г. изготавливались только на русских заводах. (В 1915-1917 годах в Россию прибыло около 650 полевых французских и японских пушек.) В ходе войны с 1.08.1914 г. по 1.01.1917 г. было потеряно 7820 3-дм орудий.На 15.06.1917 г. в действующей армии было 8605 исправных 3-дм полевых пушек (из них 7621 обр. 1902 г. и 984 обр. 1900 г.), кроме того, нa складах внутри России было нe менee 500 3-дм полевых орудий. Отметим, что и в тяжелой русской артиллерии за годы войны произошел большой количественный и качественный скачок. Таким образом, к февралю 1917 года мощь русской артиллерии возросла в несколько раз по сравнению с августом 1914 года. Причем пик производства артиллерийских орудий всех калибров и боеприпасов пришелся на конец 1916 года. К примеру в феврале 1915 года русские заводы сдали 25 3-дм пушек обр. 1902 г., а в октябре 1916 года 832 таких орудия. В послереволюционное время стали распространяться мифы о развале русской армии перед февралем 1917 года, что артиллерии нечем было отвечать на огонь врага, солдаты шли в бой с палками вместо винтовок и т.д. Факты и цифры опровергают эту циничную ложь. Развал армии и военного производства начался весной 1917 года, и основную вину за это несут «демократы » (типа кадетов), а большевики лишь завершили процесс. В конце 1917 года производство 3-дм полевых орудий резко снизилось и в 1918 году практически прекратилось. В связи с расширением масштабов Гражданской войны производство полевых пушек было восстановлено, хотя и в меньших объемах. Так, в 1919 году было изготовлено около 300 полевых пушек. К началу 1920 года по штату в Красной Армии должно было быть 2420 3-дм полевых орудий, в наличие же было 1920 и ожидалось из ремонта еще 1200. После окончания Гражданской войны производство 3-дм полевых орудий вновь сократилось. К примеру в 1922 году было изготовлено только 99 орудий. Модернизация «трехдюймовки» В середине 20-х годов руководство РККА приняло решение о модернизации 76-мм пушки обр. 1902 г. Основной целью модернизации было увеличение дальности стрельбы. Цель вроде бы благая, но технический уровень тогдашнего руководства был невелик.  Зам. Наркома по вооружению до 1937 года был бессменно Тухачевский, Главное военно-мобилизационное управление (ГВМУ) возглавлял И.П. Павлуновский. Он же с 1932 года зам. Наркома тяжелой промышленности и по совместительству член ЦК ВКП(б). Первый из поручиков прыгнул в зам. Наркома, но в отличие от младшего лейтенанта Буано-Парте трактатов по баллистике не писал. Второй был старым подпольщиком, что заменило ему как высшее, так и среднее образование. Зам. Наркома по вооружению до 1937 года был бессменно Тухачевский, Главное военно-мобилизационное управление (ГВМУ) возглавлял И.П. Павлуновский. Он же с 1932 года зам. Наркома тяжелой промышленности и по совместительству член ЦК ВКП(б). Первый из поручиков прыгнул в зам. Наркома, но в отличие от младшего лейтенанта Буано-Парте трактатов по баллистике не писал. Второй был старым подпольщиком, что заменило ему как высшее, так и среднее образование.Выше них тем более мало кто разбирался в артиллерии и посему нашу артиллерию в 20-ЗО-е годы кидало из стороны в сторону, от одного увлечения Тухачевского, Павлуновского и Ко до другого. Так, решили увеличить дальность дивизионных орудий, не увеличивая калибра орудий и даже оставив в неприкосновенности гильзу 76-мм пушки обр. 1900 г. Как говориться, и рыбку съесть, и на ... сесть. А ведь очевидная вещь — увеличь калибр, и не только возрастет дальность стрельбы, но и в кубе возрастет вес взрывчатки в снаряде. Например, техник Дурляхов (Дурляхов, бывший генерал царской армии, спроектировал десятки артиллерийских установок калибра 37-356 мм, до 1915 года носил фамилию Дурляхер, по национальности он был немец. Среди артиллеристов ходил анекдот, как Дурляхер потерял свой хер) еще в 1923 году предлагал проект 85-мм дивизионной пушки. А как увеличить дальность стрельбы, не изменяя калибра и гильзы. Ну, гильза рассчитана с запасом, и можно всунуть больший заряд, не 0,9 кг, а 1,08 кг, больше никак не поместится. Далее можно улучшить аэродинамическую форму снаряда, и это сделали. Можно увеличить угол возвышения орудия. Так, граната весом 6,5 кг при начальной скорости 588 м/с летела на 6200 м при угле +16°, а при угле +30° — на 8540 м. Но при дальнейшем увеличении угла возвышения дальность почти не увеличивалась. Так, при +40° дальность составляла 8760 м, т. е. увеличивалась всего на 220 м, при этом резко увеличивалось среднее отклонение снаряда (по дальности и боковое). Наконец, последним средством было увеличение длины ствола с 30 клб до 40 клб, и даже до 50 клб. Дальность возрастала незначительно, зато увеличивался вес пушки, а главное, резко ухудшалась маневренность и проходимость. Использовав все упомянутые средства, добились при стрельбе гранатой «дальнобойной формы» под углом 45° из ствола в 50 клб дальности 14 км. А что проку? Наблюдение разрывов 76-мм слабых гранат на такой дистанции наземному наблюдателю невозможно. Даже с самолета с высоты 3-4 км разрывов 76-мм гранат не видно, а спускаться ниже разведчику считалось опасным из-за зенитного огня. И, конечно, огромное рассеивание, да еще маломощных снарядов. Стоит сказать и еще об одной «фантазии» — полигональных снарядах. Это снаряды, имеющие в сечении правильный многоугольник, такое же сечение имеет и ствол пушки. При стрельбе полигональными снарядами можно существенно увеличить вес снаряда и дальность полета снаряда. В СССР с 1928 по 1938 год испытывались полигональные пушки почти всех калибров, от 76 мм до 356 мм. Не обошло это и дивизионную пушку. В 1930-1932 годах были переделаны в полигональные 7б-мм пушки обр. 1902 г. Канал их имел 10 граней, калибр (диаметр вписанной окружности) был 78 мм. Гильза та же, соединение каморы с гранями коническое. В 1932 году при стрельбе полигональным снарядом П-1 весом 9,2 кг достигнута дальность 12850 м, а П-3 весом 11,43 кг — 11700 м.Однако технология изготовления полигональных снарядов была очень сложна. Заряжать орудие таким снарядом было долго, и расчет должен был состоять буквально из виртуозов. Чтобы получить выгоду в весе, надо сделать длинный полигональный снаряд, но при длине около 6 клб снаряды давали большое рассеивание, а при длине 7 клб кувыркались в полете вопреки всем расчетам. Конечно, в артиллерии, как и в других областях Texники, все идет методом проб и ошибок. Но все эти выводы о полигональных орудиях были сделаны еще в конце 60-х годов XIX века, после длительных опытов с полигональными пушками в России и за рубежом. Достаточно было почитать Артиллерийский журнал за 1865-1870 годы. В конце концов, в 1937 году был составлен длинный перечень работ по полигональным артсистемам за 10 лет и полученные результаты. Отчет был направлен в ГАУ, а копия — в НКВД. Чем кончилось дело для дилетантов-полигональщиков — нетрудно предугадать. В 1927-1930 годах было изготовлено и испытано свыше двух десятков опытных образцов модернизированных 76-мм пушек, представленных Мотовилихинским заводом (Пермским), заводом №7 («Арсенал») и заводом №13 (Брянск). Рассмотрим три наиболее интересных варианта модернизации.  В варианте ОАТ(Орудийный арсенальный трест) были произведены следующие изменения: а)введен дульный тормоз; б)угол возвышения увеличен с +16° до +(26+27)°; в)уменьшены пружины накатника, что позволило сократить максимальную длину отката с 1000 мм до 600 мм; г)вырезана средняя часть лафета и вставлена новая; д)в компрессоре заменен шток и веретено; е)увеличена длина подъемного винта. Завод №7 представил не менее трех образцов модернизированных 3-дм пушек обр.1902 г, отличавшихся некоторыми деталями. Все образцы были спроектированы под руководством Соколова. Система Соколова имела дульный тормоз. Противооткатные устройства были взяты от системы ОАТ. Конструктивной особенностью лафета Соколова был ломающийся (на шарнирах) станок лафета, позволяющий увеличить угол возвышения без коренной переделки лафета, что неизбежно было в системах ОАТ и ПОЗ(Пермский орудийный завод). Кроме того, в системе Соколова применялись эксцентрики, хотя система могла вести огонь и без них. Вес системы Соколова: без эксцентриков — 1210 кг, с эксцентриками — 1258 кг. Система Соколова в различных положениях имела разные углы возвышения, причем максимальный угол получался в положении с перевернутой осью и лафетом в изломанном положении: Угол ВН без эксцентриков +38с. Угол ВН с эксцентриками +45°. С 27.08. по 8.10.1930 г. проходил полигональные испытания лафет Соколова — вариант №3 (шарнирно сгибающийся лафет). Расчетная длина отката 600 мм, а фактическая нa испытаниях 625-628 мм. При повороте боевой оси угол возвышения возрастал с 31° до 38*30' на колесах, поставленных на землю, и до 44'50' — с колесами на эксцентриках. При повороте оси высота линии огня увеличивалась с 1200 мм до 1450 мм, что затрудняло работу наводчика. На Мотовилихинском заводе модернизация 3-дм пушки обр. 1902 г. производилась под руководством В.Н. Сидоренко. Принципиальными особенностями варианта Сидоренко были отсутствие дульного тормоза, существенные изменения в лафете и введение уравновешивающего механизма. Существенным преимуществом системы была возможность наложения на лафет стволов длиной 40 и 30 клб. Результаты испытаний системы Сидоренко со стволом длиной 40 клб 21.08.1930 г. Вес снаряда, кг 6,5 6,5 Начальная скорость, м/с 660 660 Угол ВН, град +40° 0° Длина отката, мм 720 700-723 Комиссия, оценивая полигональные испытания, указала, что система Сидоренко конструктивно самая сложная и, кстати, самая дорогая. Стоимость переделки 76-мм пушки обр.1902 г. в варианте ОАТ была 2786 рублей, в варианте Соколова — 2767 рублей, а в варианте Сидоренко — 6640 рублей. Тем не менее в 1931 году на вооружение была принята система Сидоренко под наименованием «76-мм пушка обр. 1902/30 г.». На модернизированных пушках устанавливались как старые стволы длиной 30 клб, в устройстве которых ничего не меняли, так и новые удлиненные стволы в 40 клб. После 1931 года стволы в 30 клб больше не изготавливались. В валовом производстве 76-мм пушка обр. 1902/30 г. находилась до 1937 года. Интересно, что на заводе №92 эта пушка получила заводской индекс Ф-10. В 1930 году Сидоренко разработал проект новой модернизации трехдюймовки. Проект имел два варианта — с подрессориванием и без него. Наиболее совершенным был проект подрессоренной модернизации 76-мм пушки обр. 1902/30 г. длиной 40 клб. Пушка имела подрессоривание в виде одной поперечной пластинчатой рессоры. Люлька укорочена, введен дуальный тормоз. Вес системы в боевом положении немного увеличился — до 1306 кг. Подрессоренная система обр. 1930 г. прибыла 3-12.1933 г. на НИАП с завода №92. С 14.12.1933 г. по 19.02.1934 г. из пушки сделали 478 выстрелов.  Дульный тормоз позволил сделать часть выстрелов новыми опытными утяжеленными снарядами весом 7,1 кг. Начальная скорость 673,4 м/с, дальность 13400 м. В ходе испытаний пружины иногда лопались, но система могла ходить длительное время со скоростью 25-30 км за танком Т-26. Тем не менее на 1934 год пушка Сидоренко была анахронизмом и дорабатывать ее не стали. Всего в 1933 году завод №92 изготовил 10 пушек обр. 1930 года как подрессоренных, так и не подрессоренных. Дульный тормоз позволил сделать часть выстрелов новыми опытными утяжеленными снарядами весом 7,1 кг. Начальная скорость 673,4 м/с, дальность 13400 м. В ходе испытаний пружины иногда лопались, но система могла ходить длительное время со скоростью 25-30 км за танком Т-26. Тем не менее на 1934 год пушка Сидоренко была анахронизмом и дорабатывать ее не стали. Всего в 1933 году завод №92 изготовил 10 пушек обр. 1930 года как подрессоренных, так и не подрессоренных.Попытки модернизации трехдюймовки продолжались и после принятия на вооружение пушки обр. 1902/30 г. Основными направлениями модернизации уже стали увеличение живучести ствола и улучшение маневренности орудия (скорости возки). В 1930-1933 годах было испытано несколько образцов 7б-мм стволов в 30 и 40 клб, как с лейнерами, так и со свободными трубами. По этому поводу было даже принято постановление Совета труда и обороны от 14.04.1933 г., согласно которому все новые стволы 76-мм пушек в 30 и 40 клб было положено «выполнять исключительно со свободной трубой или лейнером». Постановление это, правда, осталось на бумаге из-за сложностей с налаживанием производства лейнеров и переходом на изготовление новых дивизионных пушек. Для увеличения скорости возки в 1936 году были успешно проведены испытания 76-мм пушки обр. 1902/30 г. с металлическими дисковыми колесами с шиной ГК. Нa 1937 год промышленности было заказано 600 колес с шиной ГК для 76-мм пушек обр. 1902/30 г. Поскольку подрессорить трехдюймовку не удалось, в 1937 году в КБ завода №92 (Грабина) была изготовлена специальная подрессоренная тележка Ф-29 для возки трехдюймовки мехтягой. Орудие накатывалось на эту тележку и могло двигаться за автомобилем со скоростью 30-40 км/ч и более по шоссе. Тем не менее ни тележка, ни металлические колеса распространения не получили, да и особой нужды в них не было. С мехтягой в Красной Армии было неважно, и дивизионные орудия как до войны, так и в 1941-1943 годах в подавляющем большинстве возились по-прежнему шестеркой лошадей.

Энциклопедия отечественной артиллерии А.Б.Широкорад Минск.Харвест.2000 год Российская полевая артиллерия 1382-1917 годы(под ред. Войцеховича) 2008 год | ||||

| Просмотров: 10185 | Теги: | Рейтинг: 1.0/2 | ||||

| Всего комментариев: 0 | |